Die Mär vom „Mehrwert“ digitaler Methoden: ICAP hilft!

Nach diesem Kapitel können Sie auf der Grundlage eines leicht verständlichen Modells entscheiden, bei welchen Lernschritten und Unterrichtsszenarien analoge und bei welchen digitale Methoden zielführender sind.

Hilbert Meyer - ehemaliger Professor für Schulpädagogik und bekannt für seine 10 Kriterien guten Unterrichts - legt in seinem Artikel "Arbeit mit digitalen Unterrichtsmedien - Plädoyer für eine didaktisch fundierte Unterrichtsentwicklung" 12 Prüfsteine für die Arbeit mit digitalen Methoden dar. (Nicht nur) Hilbert Meyer spricht von einem sogenannten „Mehrwert“ digitaler Medien. An diesem Mehrwertbegriff entzündeten sich seit 2020 viele Debatten, beispielhaft nachzulesen im ROUTENPLANER #DIGITALEBILDUNG auf den - zugegebenermaßen etwas provokativ formulierten - Seiten 115-121. Der Rückgriff auf Studien zur Lernwirksamkeit digitaler Methoden stellt weder Befürworter noch Gegner des Mehrwertbegriffs zufrieden:

Aus dem 2015 von Prof. Fischer, Dr. Stegmann & Dr. Wecker veröffentlichten, sechsseitigen Kurzbericht "Auswirkungen digitaler Medien auf den Wissens- und Kompetenzerwerb" ergab sich aus Metaanalysen ein durchschnittlich nachweisbarer, aber eher kleinerer positiver Effekt. Die Effekte seien aber umso größer, je stärker die eingesetzten Medien eine kognitiv aktive und konstruktive Lernaktivität initiieren (vgl. ebenda: S. 1) und der Medieneinsatz organisch aus dem Unterrichtsverlauf hervorgehe (vgl. S. 3).

Im Jahr 2020 widmete sich Dr. Stegmann in seinem Artikel "Effekte digitalen Lernens auf den Wissens- und Kompetenzerwerb in der Schule. Eine Integration metaanalytischer Befunde." erneut der Frage, wie lernwirksam die Integration digitaler Anwendungen in der Schule ist. Ein positiver Effekt auf den Lernerfolg zeige sich dann, wenn der Einsatz digitaler Methoden kognitive Prozesse, die das Aktivitätsniveau der Lernenden erhöhen, angeregt werden. Konkreter: "Werden digitale Medien nicht dazu genutzt, um kognitive Lernprozesse zu unterstützen (z. B. zur Realisierung dekorativer Animationen; vgl. Höffler& Leutner, 2007), treten wie angenommen keine positiven Effekte auf. (...) Die Befunde legen nahe, dass z. B. nicht nur zwischen `aktiv´ und `passiv´ unterschieden werden muss, sondern darüber hinaus auch innerhalb der `konstruktiven´ und `passiven´ Aktivitätsebene Qualitätsunterschiede vorhanden sind. Es stellt sich darauf aufbauend auch die Frage, ob sehr gut unterstützte Phasen auf der `passiven´ Aktivitätsebene effektiver sein können als schlecht realisierte Phasen auf der `aktiven´ Aktivitätsebene. Insbesondere während konstruktiver und interaktiver Lernphasen lassen empirische Befunde zum Scaffolding und zum kooperativen Lernen darauf schließen, dass eine an das Vorwissen angepasste prozessbezogene Unterstützung notwendig ist, um positive Effekte zu erzielen (z. B. Weinberger, Stegmann & Fischer, 2010)." (S. 186). Trotz weiterer Einschränkungen der Belastbarkeit der Befunde leiten die Autoren zwei Fragen aus den gewonnenen Erkenntnissen ab, die bei der Planung der Integration digitaler Methoden in den Unterricht handlungsleitend sein sollten: "1. Wie kann mit (den verfügbaren) digitalen Medien die Aktivitätsebene während des Unterrichts gesteigert werden? 2. Wie kann mit (den verfügbaren) digitalen Medien die Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter kognitiver Prozesse während des Unterrichts erhöht werden?" (Quelle: ebenda, S. 187).

Damit Lehrkräfte digitale Methoden pädagogisch und didaktisch zielführend im Unterrichtsverlauf einsetzen können, sollten sie also um das Lehr- und Lernpotenzial ihrer eingeplanten analogen und digitalen Methoden Bescheid wissen. Auf diese Weise werden analoge und digitale Methoden nicht gegeneinander ausgespielt, sondern orchestriert - so, wie auch wir digitale Anwendungen in unserer Lebenswelt nutzen. Es gibt keine Dichotomie „entweder digital oder analog“ mehr. Viele Personen nutzen inzwischen unbewusst und ganz selbstverständlich beides miteinander verschränkt und sind sich der technologischen und datenschutzrechtlichen Dimensionen häufig nicht bewusst:

- Beim Spazierengehen in einer fremden Stadt verlaufen? ➡️ Hilfe durch Google Maps (o. ä.), nicht immer im Wissen darüber, dass dadurch Daten & Bewegungsprofile gesammelt werden.

- Schmeckt das Essen in diesem Restaurant? ➡️ Hilfe durch Bewertungsportale wie TripAdvisor - nicht immer im Wissen darüber, dass sich Menschen tendenziell eher mitteilen, wenn sie unzufrieden sind und insbesondere negative Bewertungen entsprechend eingeordnet werden müssen.

- Keine Lust mehr, Kleingeld für Parkscheinautomaten mitzuführen? ➡️ Park Apps, nicht immer im Wissen darüber, dass dadurch Daten & Bewegungsprofile gesammelt werden.

- Hilfe im Alltag, z. B. beim Ausbau einer Motorradbatterie oder einem besonders komplizierten Problem im Haushalt nötig? ➡️ Lösungssuche bei Instagram, YouTube, Google, TikTok etc. - nicht immer im Wissen darüber, dass auch dabei bei vielen Plattformen Daten gesammelt werden, die dann (geräteübergreifend) zur Anzeige personalisierter Werbung, die manchmal auf den ersten Blick gar nicht als solche erkennbar ist, genutzt werden.

Zur technologischen Dimension: Jede Suchanfrage und jede App-Nutzung verbraucht Energie – weltweit summiert sich das zu einem erheblichen CO₂-Fußabdruck durch den Betrieb und die Kühlung großer Serverzentren.

Wofür die gesammelten Bewegungs-, Gesundheits-, Konsuminformationen etc. in Zukunft genutzt werden könnten, welche Potentiale sich daraus ergeben? Das weiß heute noch niemand. Zur reflektierten und verantwortungsvollen Nutzung all dieser Apps ist es wichtig, sich der genannten Faktoren zumindest bewusst zu sein. Insofern … vielleicht verursacht der Begriff „Lebenswert“ geringere Widerstände? Denn was will Bildung mehr als auf ein selbstbestimmtes, verantwortungsvolles Leben vorzubereiten, wozu auch ein reflektierter Umgang mit „dem Digitalen“ gehört?

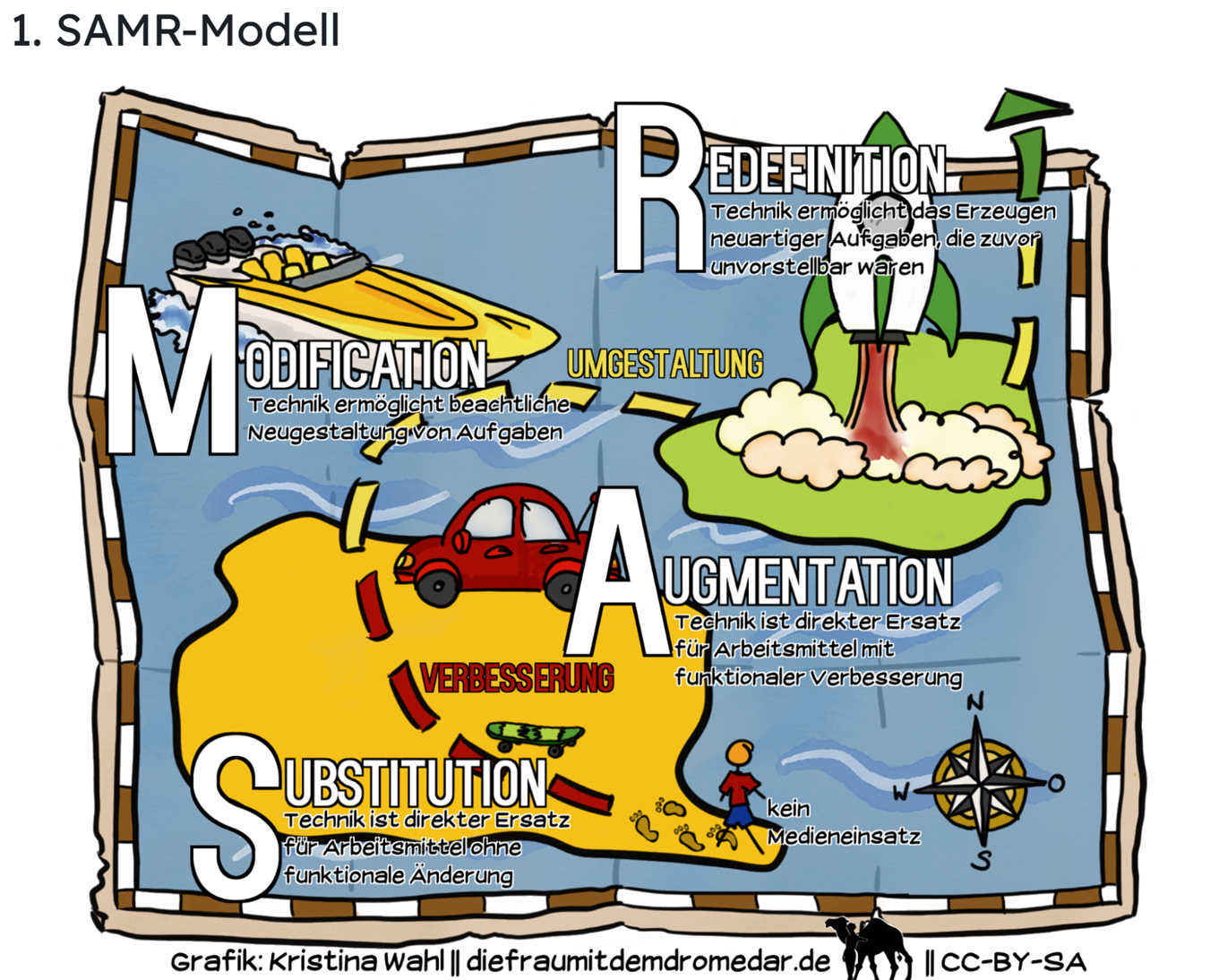

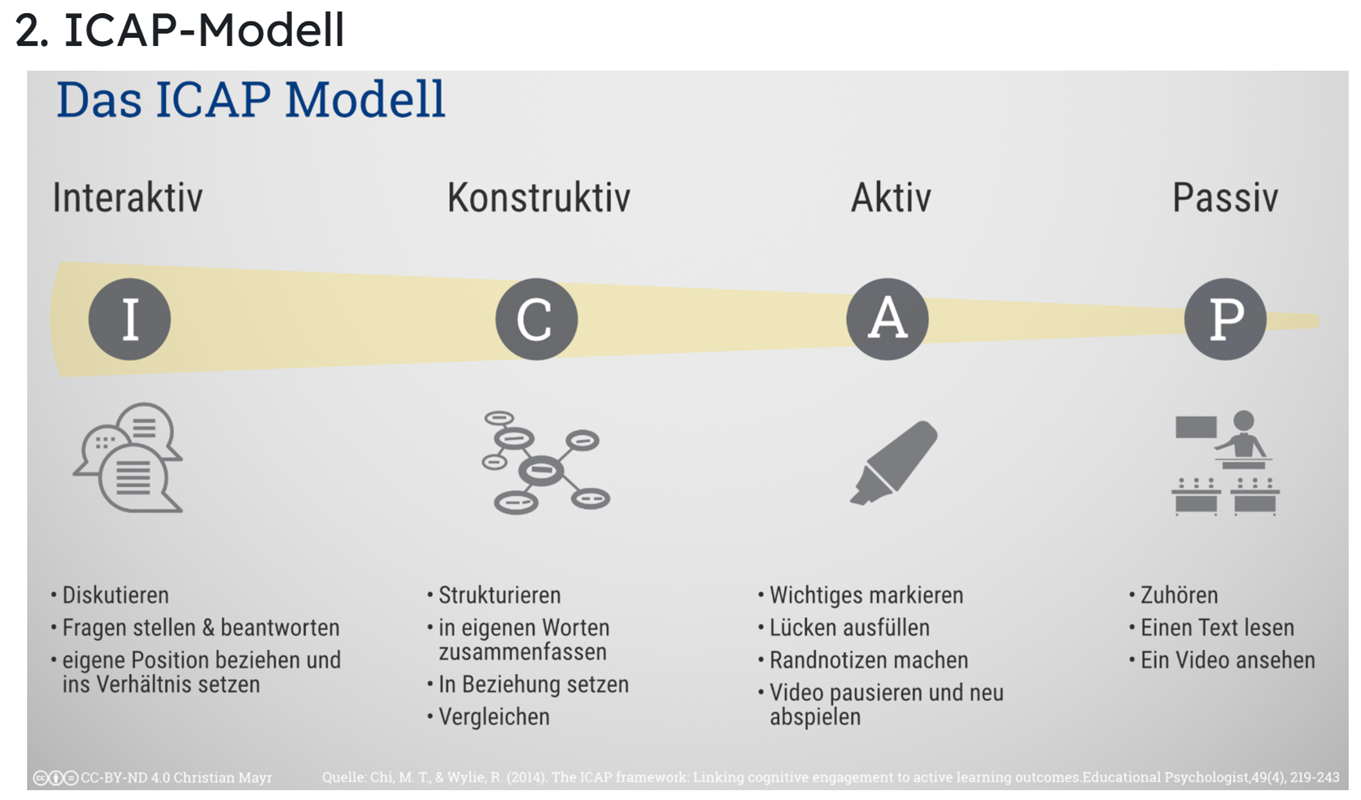

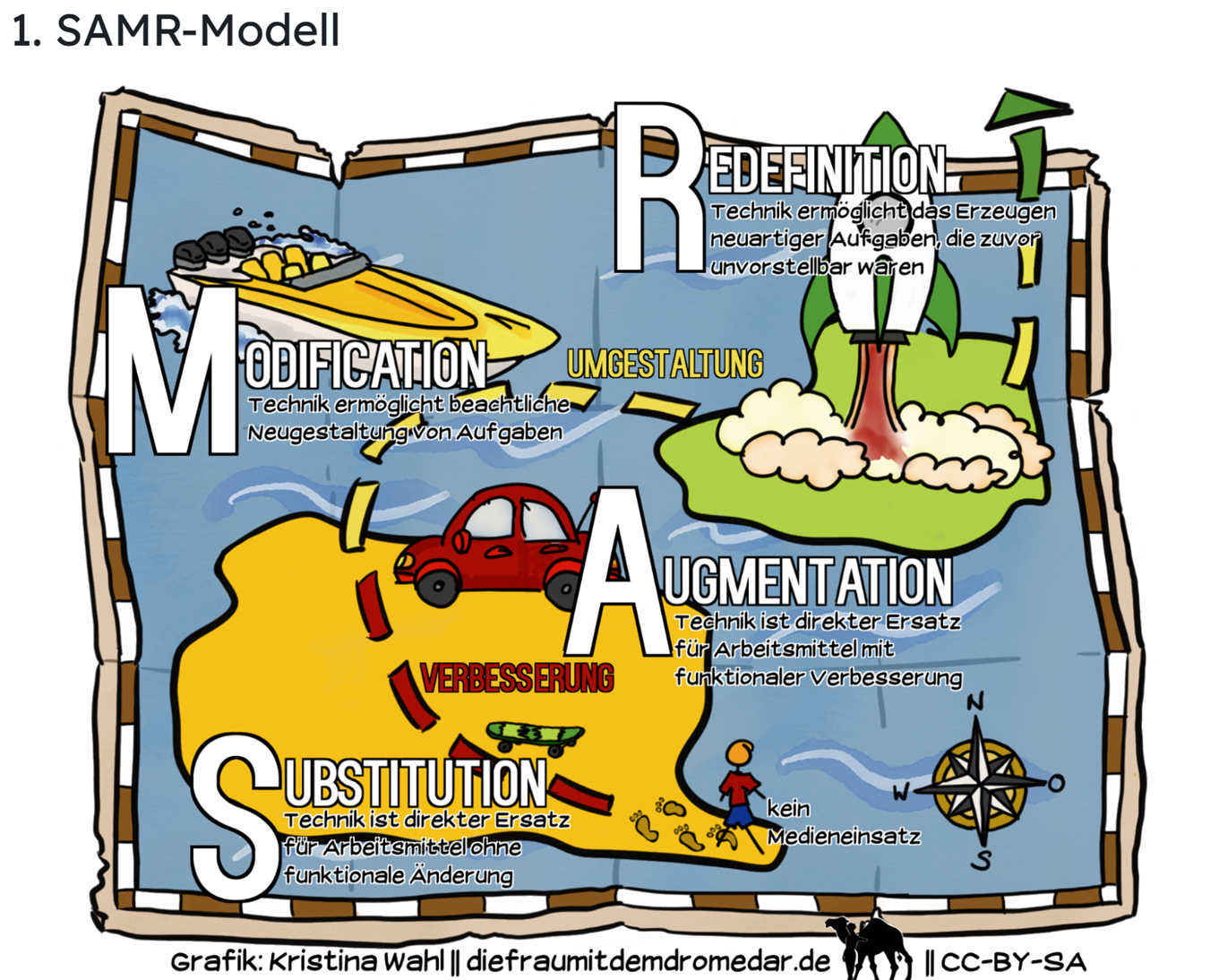

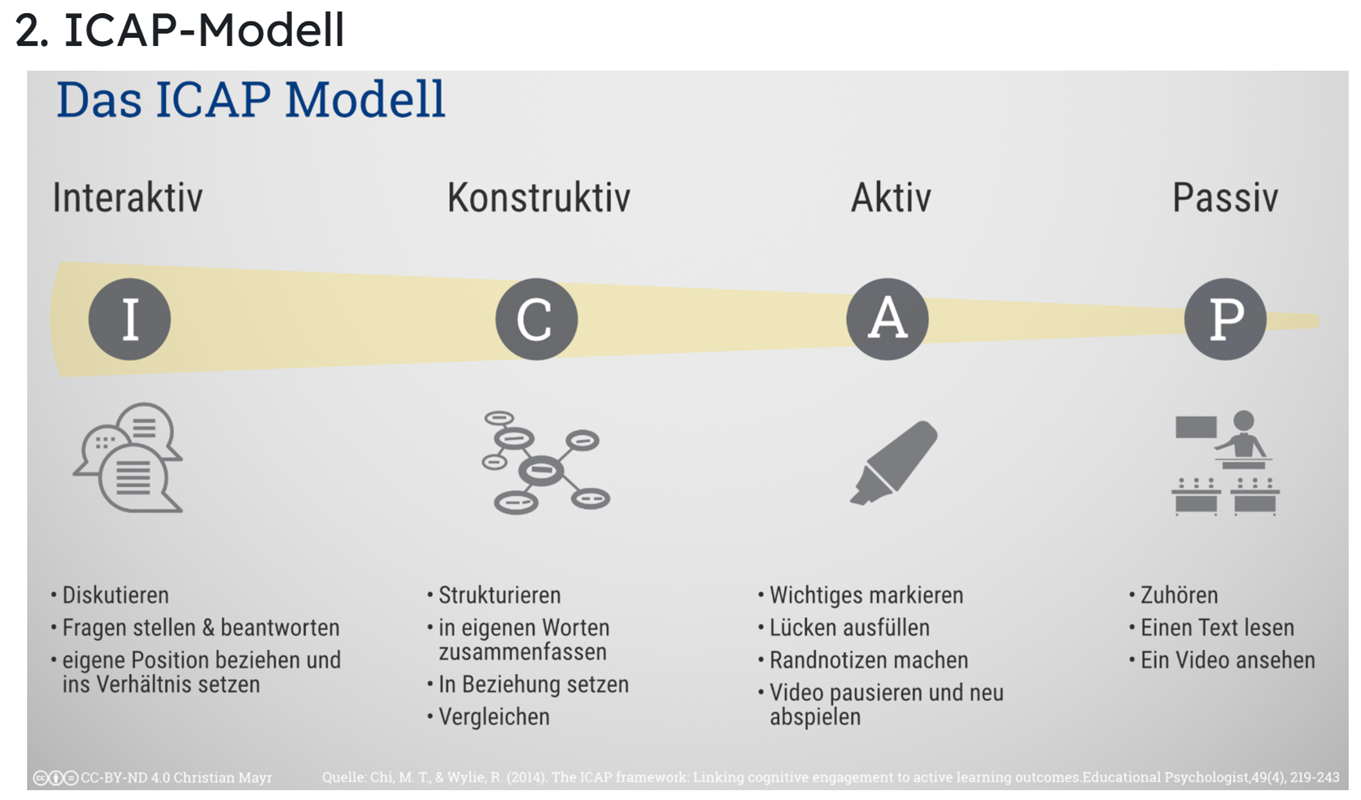

Nach diesem Exkurs nun zurück zum Unterricht: Ein für die Wahl zwischen analoger und digitaler Methode hilfreiches Modell ist das ICAP-Modell (das aus den oben aufgeführten Punkten 1 und 2 hervorgeht). Vor dessen Erläuterung erhalten Sie noch einen kurzen Ausflug in das SAMR-Modell. Dieses hilft, den Einfluss digitaler Technologien auf den Unterricht einzuordnen. Darauf aufbauend zeigt das ICAP-Modell, welche Lernprozesse mit digitalen Methoden unterstützt werden können.

SAMR & ICAP: Grafiken als Amuse-Gueule

Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck der beiden Modelle mithilfe dieser 2 Bilder. Eine Kollegin gab mir den Hinweis, dass ich LeserInnen darauf hinweisen möge, dass die beiden Grafiken auch wirklich genau studiert werden sollten. 😜

Das SAMR-Modell beschreibt also den technologischen Wandel im Unterricht, während das ICAP-Modell bewertet, auf welchem Aktivitätsniveau sich die jeweiligen Lernprozesse befinden:

- Höhere Stufen des SAMR-Modells (Modification & Redefinition) fördern - gemäß dem ICAP-Modell- in der Regel aktivere und interaktivere Lernprozesse.

- Eine Substitution oder Erweiterung durch digitale Tools führt in der Regel zu passiven oder aktiven Lernaktivitäten.

- Werden digitale Technologien hingegen gezielt zur Umgestaltung von Aufgaben genutzt, können sie konstruktives und interaktives Lernen anregen, was nachhaltigere Lernprozesse evozieren kann.

ICAP – je höher, desto besser?

Das auf der Grundannahme des Konstruktivismus basierende ICAP-Modell hat das Ziel, "Lehrpersonen auf Basis einer Differenzierung beobachtbarer Lernaktivitäten empirisch fundierte Hinweise dazu geben zu können, wie sie Lernende bestmöglich zu einer aktiven Auseinandersetzung mit Lernmaterialien anregen können. (...) Grundsätzlich basiert das ICAP-Modell auf der Annahme, dass das Engagement in bestimmten beobachtbaren Lernaktivitäten mit einer größeren Wahrscheinlichkeit hochwertige Wissenskonstruktionsprozesse bei Lernenden auslöst als das Engagement in anderen beobachtbaren Lernaktivitäten" (Quelle: Dissertation von Christina Wekerle, "Mediendidaktische Kompetenzen von Lehrpersonen - Bedingungen und Effekte", S. 27 f).

Dies gilt jedoch nicht für jedes Thema und jede Lerngruppe gleichermaßen: "Chi und Wylie (2014) geben jedoch auch an, dass die ICAP-Hypothese nicht in jeder Domäne bzw. für jedes Thema zum Tragen kommen muss, insbesondere dann, wenn den Lernenden notwendige Schemata fehlen oder keine logische Herleitung bestimmter Sachverhalte möglich ist" (Quelle: ebenso, S. 129) - fehlt der Lerngruppe also bspw. Vorwissen, ist eine kurze Frontalphase (= nach dem ICAP-Modell eine passive Lernaktivität) zielführender als eine interaktive Unterrichtsaktivität.

Für die Praxis konstatiert Frau Dr. Wekerle, dass "dazu ermutigt werden sollte, in technologiegestützten Unterrichtssettings weniger passive, dafür mehr konstruktive und interaktive Lernaktivitäten anzustreben. (...) Offene technologiegestützte Aufgabe[n]stellungen, (...) die die Selbstregulation von Lernenden erfordern, gleichzeitig aber ein ausreichendes Maß an Unterstützung der Lernenden vorsehen" seien zu präferieren (Quelle: ebenso, S. 139).

Digitale Didaktik

Der deutsche Lehrer, Schulbuchautor und Bildungsinfluencer Bob Blume erläutert in einem kurzen Artikel und sehenswerten Video (11 Minuten) seine Gedanken zu einer digitalen Didaktik. 2021 erstellt - und noch immer gültig!

PS: Im Video spricht Bob Blume über den Englischunterricht, in dem üblicherweise einheitliche Ergebnisse gesichert werden. Im Religionsunterricht sind einheitliche Sicherungen seltener. Wie mit diesem Fachspezifikum umgegangen werden kann, erfahren Sie in den folgenden Kapiteln.

Knacken Sie fast zum Abschluss des Theorieteils das Rätsel zu SAMR & ICAP?

Das Quiz finden Sie wieder hier: Klick mich - viel Spaß!

Bei Interesse zum Weiterschmökern auf mebis

Möchten Sie die Inhalte dieses Kapitels praxisnah vertiefen? Der mebis-Artikel Lernförderliche Gestaltung digitaler Materialien liefert Ihnen anschauliche Beispiele.

Die bisherigen Kapitel des Kurses eingedampft und auf den Punkt gebracht:

Digitale Anwendungen können Folgendes erleichtern:

- mehr Zeit für Austausch und Diskussion, da der Impuls und/oder konstruktive oder interaktive Erarbeitung gleichzeitig Sicherung (die parallel zur Entstehung von der Lehrkraft korrigiert werden kann) sein kann/können,

- Möglichkeit der Ausweitung des Unterrichts über die physikalischen Grenzen des Klassenzimmers hinaus (z. B. direkte Verbindung von Lebenswelt und RU ➡️ unten finden Sie ein Foto eines Kindes, das auf meiner TaskCard „Das Christentum in meinem Alltag“ landete; authentische Anforderungssituationen; virtuelle Exkursionen),

- en passant Lernen über Medien und damit Wahrnehmung der Querschnittsaufgabe Medienmündigkeit durch die Unterstützung bei der Entwicklung unterschiedlichster Kompetenzen.

Die nächsten drei Kapitel widmen sich endlich der Frage, wie diese Punkte auf der Ebene des Kompetenzstrukturmodells (Gegenstandsbereiche & prozessbezogene Kompetenzen) konkret im Religionsunterricht umgesetzt werden können.

Die Mär vom „Mehrwert“ digitaler Methoden: ICAP hilft!

Nach diesem Kapitel können Sie auf der Grundlage eines leicht verständlichen Modells entscheiden, bei welchen Lernschritten und Unterrichtsszenarien analoge und bei welchen digitale Methoden zielführender sind.

Hilbert Meyer - ehemaliger Professor für Schulpädagogik und bekannt für seine 10 Kriterien guten Unterrichts - legt in seinem Artikel "Arbeit mit digitalen Unterrichtsmedien - Plädoyer für eine didaktisch fundierte Unterrichtsentwicklung" 12 Prüfsteine für die Arbeit mit digitalen Methoden dar. (Nicht nur) Hilbert Meyer spricht von einem sogenannten „Mehrwert“ digitaler Medien. An diesem Mehrwertbegriff entzündeten sich seit 2020 viele Debatten, beispielhaft nachzulesen im ROUTENPLANER #DIGITALEBILDUNG auf den - zugegebenermaßen etwas provokativ formulierten - Seiten 115-121. Der Rückgriff auf Studien zur Lernwirksamkeit digitaler Methoden stellt weder Befürworter noch Gegner des Mehrwertbegriffs zufrieden:

Aus dem 2015 von Prof. Fischer, Dr. Stegmann & Dr. Wecker veröffentlichten, sechsseitigen Kurzbericht "Auswirkungen digitaler Medien auf den Wissens- und Kompetenzerwerb" ergab sich aus Metaanalysen ein durchschnittlich nachweisbarer, aber eher kleinerer positiver Effekt. Die Effekte seien aber umso größer, je stärker die eingesetzten Medien eine kognitiv aktive und konstruktive Lernaktivität initiieren (vgl. ebenda: S. 1) und der Medieneinsatz organisch aus dem Unterrichtsverlauf hervorgehe (vgl. S. 3).

Im Jahr 2020 widmete sich Dr. Stegmann in seinem Artikel "Effekte digitalen Lernens auf den Wissens- und Kompetenzerwerb in der Schule. Eine Integration metaanalytischer Befunde." erneut der Frage, wie lernwirksam die Integration digitaler Anwendungen in der Schule ist. Ein positiver Effekt auf den Lernerfolg zeige sich dann, wenn der Einsatz digitaler Methoden kognitive Prozesse, die das Aktivitätsniveau der Lernenden erhöhen, angeregt werden. Konkreter: "Werden digitale Medien nicht dazu genutzt, um kognitive Lernprozesse zu unterstützen (z. B. zur Realisierung dekorativer Animationen; vgl. Höffler& Leutner, 2007), treten wie angenommen keine positiven Effekte auf. (...) Die Befunde legen nahe, dass z. B. nicht nur zwischen `aktiv´ und `passiv´ unterschieden werden muss, sondern darüber hinaus auch innerhalb der `konstruktiven´ und `passiven´ Aktivitätsebene Qualitätsunterschiede vorhanden sind. Es stellt sich darauf aufbauend auch die Frage, ob sehr gut unterstützte Phasen auf der `passiven´ Aktivitätsebene effektiver sein können als schlecht realisierte Phasen auf der `aktiven´ Aktivitätsebene. Insbesondere während konstruktiver und interaktiver Lernphasen lassen empirische Befunde zum Scaffolding und zum kooperativen Lernen darauf schließen, dass eine an das Vorwissen angepasste prozessbezogene Unterstützung notwendig ist, um positive Effekte zu erzielen (z. B. Weinberger, Stegmann & Fischer, 2010)." (S. 186). Trotz weiterer Einschränkungen der Belastbarkeit der Befunde leiten die Autoren zwei Fragen aus den gewonnenen Erkenntnissen ab, die bei der Planung der Integration digitaler Methoden in den Unterricht handlungsleitend sein sollten: "1. Wie kann mit (den verfügbaren) digitalen Medien die Aktivitätsebene während des Unterrichts gesteigert werden? 2. Wie kann mit (den verfügbaren) digitalen Medien die Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter kognitiver Prozesse während des Unterrichts erhöht werden?" (Quelle: ebenda, S. 187).

Damit Lehrkräfte digitale Methoden pädagogisch und didaktisch zielführend im Unterrichtsverlauf einsetzen können, sollten sie also um das Lehr- und Lernpotenzial ihrer eingeplanten analogen und digitalen Methoden Bescheid wissen. Auf diese Weise werden analoge und digitale Methoden nicht gegeneinander ausgespielt, sondern orchestriert - so, wie auch wir digitale Anwendungen in unserer Lebenswelt nutzen. Es gibt keine Dichotomie „entweder digital oder analog“ mehr. Viele Personen nutzen inzwischen unbewusst und ganz selbstverständlich beides miteinander verschränkt und sind sich der technologischen und datenschutzrechtlichen Dimensionen häufig nicht bewusst:

- Beim Spazierengehen in einer fremden Stadt verlaufen? ➡️ Hilfe durch Google Maps (o. ä.), nicht immer im Wissen darüber, dass dadurch Daten & Bewegungsprofile gesammelt werden.

- Schmeckt das Essen in diesem Restaurant? ➡️ Hilfe durch Bewertungsportale wie TripAdvisor - nicht immer im Wissen darüber, dass sich Menschen tendenziell eher mitteilen, wenn sie unzufrieden sind und insbesondere negative Bewertungen entsprechend eingeordnet werden müssen.

- Keine Lust mehr, Kleingeld für Parkscheinautomaten mitzuführen? ➡️ Park Apps, nicht immer im Wissen darüber, dass dadurch Daten & Bewegungsprofile gesammelt werden.

- Hilfe im Alltag, z. B. beim Ausbau einer Motorradbatterie oder einem besonders komplizierten Problem im Haushalt nötig? ➡️ Lösungssuche bei Instagram, YouTube, Google, TikTok etc. - nicht immer im Wissen darüber, dass auch dabei bei vielen Plattformen Daten gesammelt werden, die dann (geräteübergreifend) zur Anzeige personalisierter Werbung, die manchmal auf den ersten Blick gar nicht als solche erkennbar ist, genutzt werden.

Zur technologischen Dimension: Jede Suchanfrage und jede App-Nutzung verbraucht Energie – weltweit summiert sich das zu einem erheblichen CO₂-Fußabdruck durch den Betrieb und die Kühlung großer Serverzentren.

Wofür die gesammelten Bewegungs-, Gesundheits-, Konsuminformationen etc. in Zukunft genutzt werden könnten, welche Potentiale sich daraus ergeben? Das weiß heute noch niemand. Zur reflektierten und verantwortungsvollen Nutzung all dieser Apps ist es wichtig, sich der genannten Faktoren zumindest bewusst zu sein. Insofern … vielleicht verursacht der Begriff „Lebenswert“ geringere Widerstände? Denn was will Bildung mehr als auf ein selbstbestimmtes, verantwortungsvolles Leben vorzubereiten, wozu auch ein reflektierter Umgang mit „dem Digitalen“ gehört?

Nach diesem Exkurs nun zurück zum Unterricht: Ein für die Wahl zwischen analoger und digitaler Methode hilfreiches Modell ist das ICAP-Modell (das aus den oben aufgeführten Punkten 1 und 2 hervorgeht). Vor dessen Erläuterung erhalten Sie noch einen kurzen Ausflug in das SAMR-Modell. Dieses hilft, den Einfluss digitaler Technologien auf den Unterricht einzuordnen. Darauf aufbauend zeigt das ICAP-Modell, welche Lernprozesse mit digitalen Methoden unterstützt werden können.

SAMR & ICAP: Grafiken als Amuse-Gueule

Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck der beiden Modelle mithilfe dieser 2 Bilder. Eine Kollegin gab mir den Hinweis, dass ich LeserInnen darauf hinweisen möge, dass die beiden Grafiken auch wirklich genau studiert werden sollten. 😜

Das SAMR-Modell beschreibt also den technologischen Wandel im Unterricht, während das ICAP-Modell bewertet, auf welchem Aktivitätsniveau sich die jeweiligen Lernprozesse befinden:

- Höhere Stufen des SAMR-Modells (Modification & Redefinition) fördern - gemäß dem ICAP-Modell- in der Regel aktivere und interaktivere Lernprozesse.

- Eine Substitution oder Erweiterung durch digitale Tools führt in der Regel zu passiven oder aktiven Lernaktivitäten.

- Werden digitale Technologien hingegen gezielt zur Umgestaltung von Aufgaben genutzt, können sie konstruktives und interaktives Lernen anregen, was nachhaltigere Lernprozesse evozieren kann.

ICAP – je höher, desto besser?

Das auf der Grundannahme des Konstruktivismus basierende ICAP-Modell hat das Ziel, "Lehrpersonen auf Basis einer Differenzierung beobachtbarer Lernaktivitäten empirisch fundierte Hinweise dazu geben zu können, wie sie Lernende bestmöglich zu einer aktiven Auseinandersetzung mit Lernmaterialien anregen können. (...) Grundsätzlich basiert das ICAP-Modell auf der Annahme, dass das Engagement in bestimmten beobachtbaren Lernaktivitäten mit einer größeren Wahrscheinlichkeit hochwertige Wissenskonstruktionsprozesse bei Lernenden auslöst als das Engagement in anderen beobachtbaren Lernaktivitäten" (Quelle: Dissertation von Christina Wekerle, "Mediendidaktische Kompetenzen von Lehrpersonen - Bedingungen und Effekte", S. 27 f).

Dies gilt jedoch nicht für jedes Thema und jede Lerngruppe gleichermaßen: "Chi und Wylie (2014) geben jedoch auch an, dass die ICAP-Hypothese nicht in jeder Domäne bzw. für jedes Thema zum Tragen kommen muss, insbesondere dann, wenn den Lernenden notwendige Schemata fehlen oder keine logische Herleitung bestimmter Sachverhalte möglich ist" (Quelle: ebenso, S. 129) - fehlt der Lerngruppe also bspw. Vorwissen, ist eine kurze Frontalphase (= nach dem ICAP-Modell eine passive Lernaktivität) zielführender als eine interaktive Unterrichtsaktivität.

Für die Praxis konstatiert Frau Dr. Wekerle, dass "dazu ermutigt werden sollte, in technologiegestützten Unterrichtssettings weniger passive, dafür mehr konstruktive und interaktive Lernaktivitäten anzustreben. (...) Offene technologiegestützte Aufgabe[n]stellungen, (...) die die Selbstregulation von Lernenden erfordern, gleichzeitig aber ein ausreichendes Maß an Unterstützung der Lernenden vorsehen" seien zu präferieren (Quelle: ebenso, S. 139).

Digitale Didaktik

Der deutsche Lehrer, Schulbuchautor und Bildungsinfluencer Bob Blume erläutert in einem kurzen Artikel und sehenswerten Video (11 Minuten) seine Gedanken zu einer digitalen Didaktik. 2021 erstellt - und noch immer gültig!

PS: Im Video spricht Bob Blume über den Englischunterricht, in dem üblicherweise einheitliche Ergebnisse gesichert werden. Im Religionsunterricht sind einheitliche Sicherungen seltener. Wie mit diesem Fachspezifikum umgegangen werden kann, erfahren Sie in den folgenden Kapiteln.

Knacken Sie fast zum Abschluss des Theorieteils das Rätsel zu SAMR & ICAP?

Das Quiz finden Sie wieder hier: Klick mich - viel Spaß!

Bei Interesse zum Weiterschmökern auf mebis

Möchten Sie die Inhalte dieses Kapitels praxisnah vertiefen? Der mebis-Artikel Lernförderliche Gestaltung digitaler Materialien liefert Ihnen anschauliche Beispiele.

Die bisherigen Kapitel des Kurses eingedampft und auf den Punkt gebracht:

Digitale Anwendungen können Folgendes erleichtern:

- mehr Zeit für Austausch und Diskussion, da der Impuls und/oder konstruktive oder interaktive Erarbeitung gleichzeitig Sicherung (die parallel zur Entstehung von der Lehrkraft korrigiert werden kann) sein kann/können,

- Möglichkeit der Ausweitung des Unterrichts über die physikalischen Grenzen des Klassenzimmers hinaus (z. B. direkte Verbindung von Lebenswelt und RU ➡️ unten finden Sie ein Foto eines Kindes, das auf meiner TaskCard „Das Christentum in meinem Alltag“ landete; authentische Anforderungssituationen; virtuelle Exkursionen),

- en passant Lernen über Medien und damit Wahrnehmung der Querschnittsaufgabe Medienmündigkeit durch die Unterstützung bei der Entwicklung unterschiedlichster Kompetenzen.

Die nächsten drei Kapitel widmen sich endlich der Frage, wie diese Punkte auf der Ebene des Kompetenzstrukturmodells (Gegenstandsbereiche & prozessbezogene Kompetenzen) konkret im Religionsunterricht umgesetzt werden können.

Weitere Publikationen

August

2025

February

2023

February

2022

January

2021