In aller Kürze

In diesem Kapitel können Sie lesen, welche Begriffe unter anderem das "Heute" charakterisieren und weswegen der digitale Kulturwandel die Welt manchmal so unübersichtlich, fast schon überfordernd, erscheinen lässt. Etwas in Worte fassen und besser verstehen zu können, kann dabei helfen, besser damit umgehen zu können - genau dafür soll Ihnen dieses Kapitel dienen.

Die traditionellen Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen verändern sich durch den digitalen Kulturwandel, z. B. unterscheidet sich das Querlesen/Überfliegen im Internet vom linearen Lesen eines Buches, das stilistisch durchdachte Schreiben für ein Buch vom schlagwortartigen Ein-Schreiben ins Internet. Medien sind Paradigmen, die Gesellschaften rahmen und Bildungsprozesse beeinflussen.

So ist es auch mit digitalen Medien: Sie sind nicht mehr Additum, sondern integraler Bestandteil unseres Lebens. Lesen Sie in diesem Kapitel in aller Kürze, welche für den Bildungsbereich relevanten Veränderungen der digitale Kulturwandel noch nach sich zieht.

Um den Text inhaltlich für Sie so zeitökonomisch wie möglich zu gestalten, findet in diesem Kapitel eine Beschränkung auf absolut wesentliche Faktoren statt. Im Verlauf des Textes werden Sie immer wieder auf weitere, durch den digitalen Kulturwandel angestoßene Veränderungen aus multiperspektivischen, multifaktoriellen Perspektiven stoßen.

Einige Charakteristika des digitalen Kulturwandels, die auch Bildungserfahrung verändern

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Medienbiografie sensibilisiert Sie für persönliche Prägungen und ermöglicht Ihnen ein reflektiertes Verständnis der Auswirkungen des digitalen Kulturwandels auf Ihre eigenen Lehr- und Lernprozesse. Machen Sie sich doch also mit einem Test von digital-kompass auf in eine Zeitreise in Ihre eigene Medienvergangenheit: Medienbiografie (Seite 4 & 5).

Sie denken, diese Impulse sind von anno dazumal? Nein - das Dokument stammt aus 2020.

Sie sollen bewusstmachen, welchen Einfluss Medienvorlieben auf uns hatten/haben und wie Mediengewohnheiten unseren Alltag, unsere Kommunikation und Beziehungsgestaltung beeinflussen.

Wie steht es um „das Internet“ und Sie?

Vielleicht beobachten Sie auch bei sich selbst, dass „die beiden Welten“ (analog und digital) immer mehr ineinander verschmelzen, z. B.: Nutzung von Google Maps, wenn Sie sich „analog“ verfahren haben, Befragung von Produktrezensionen zur Qualität eines Produkts während des „analogen“ Einkaufs, Online-Preis-Check während des analogen Einkaufs.

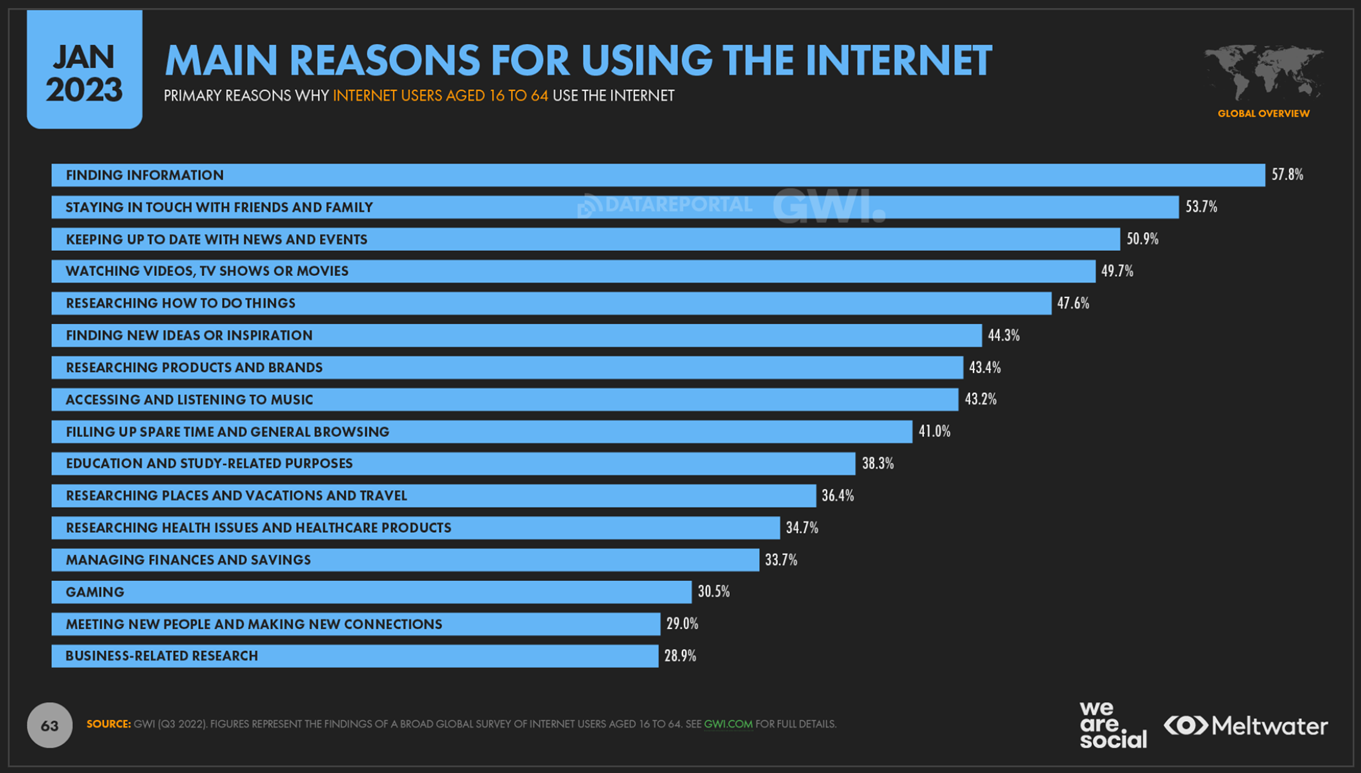

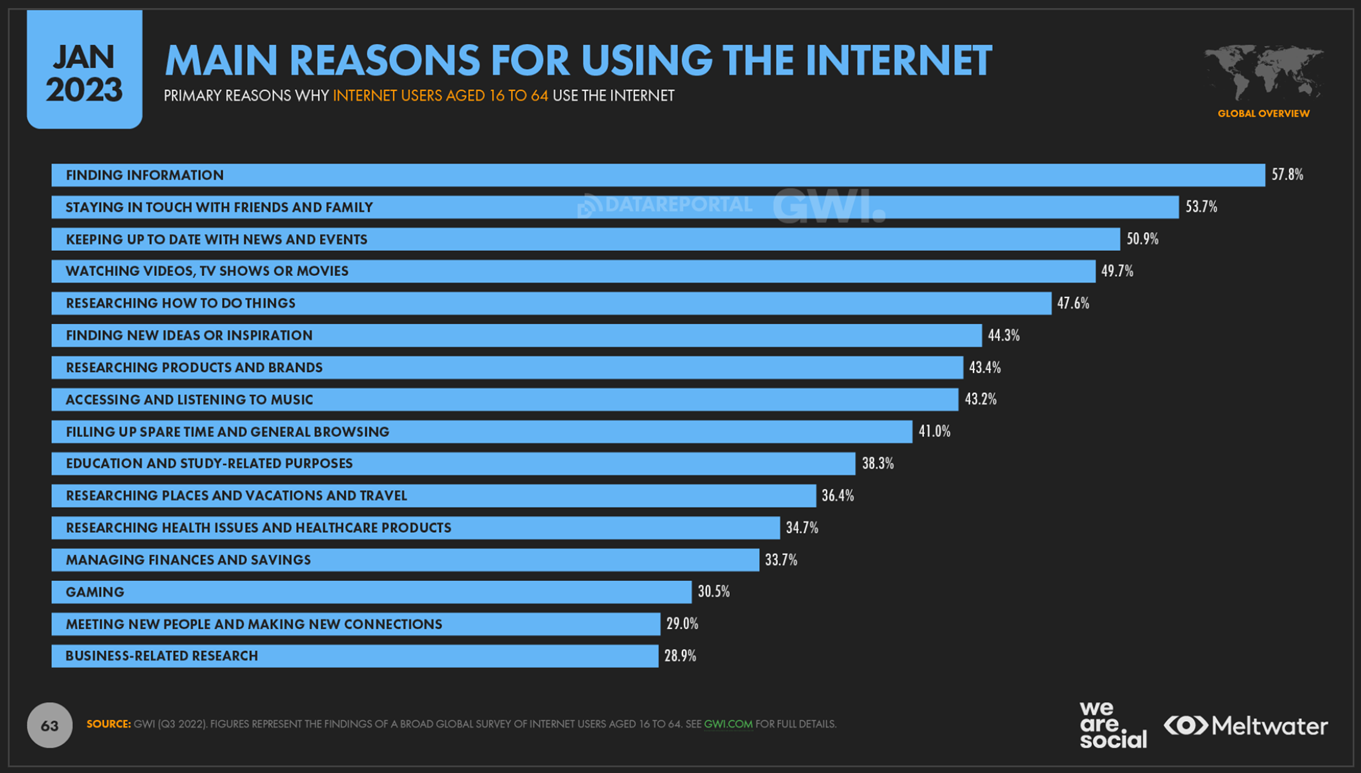

Dass sich die Dichotomie entweder (digital) – oder (analog) in unserer Lebenswelt immer mehr auflöst und wir digitale Anwendungen immer mehr zur Unterstützung im Alltag heranziehen, hat auch Auswirkungen auf unseren Unterricht. Denn unsere Aufgabe ist es, SchülerInnen auf die Welt von Heute und Morgen vorzubereiten – auf die Welt, in der digitale Anwendungen selbstverständlicher Teil des Alltags sind. In Deutschland nutzen Erwachsene zwischen 16 und 64 das Internet täglich durchschnittlich 5 Std. 12 Minuten[2]. Aus den Motivatoren für die Internetnutzung kann abgeleitet werden, wofür Bildung im Bereich der Medienkompetenz besonders sensibilisieren sollte …:

…nämlich unter anderem der Sensibilität für bspw.:

- die Identifikation von Fake News

- eine adäquate Balance von On- und Offline-Zeiten und der Gefahr von FOMO[3]

- qualitätsvolle Medien

- sakrale, nicht-reproduzierbare Momente, die mit allen Sinneskanälen bewusst wahrgenommen werden sollten, um sie in Gestalt und Gehalt voll auskosten zu können (Übergangsfeiern wie Erstkommunion, Erleben von Musik & Kunst in Interaktion und Gemeinschaft, Erlebnisse in Gemeinschaft etc.)

Es wird immer klarer, dass sich bisher erprobte Informations- und Kommunikationswege verändern und - im Vergleich zu der Zeit, in der Leitmedien noch Zeitung und TV waren - komplexer und komplizierter werden.

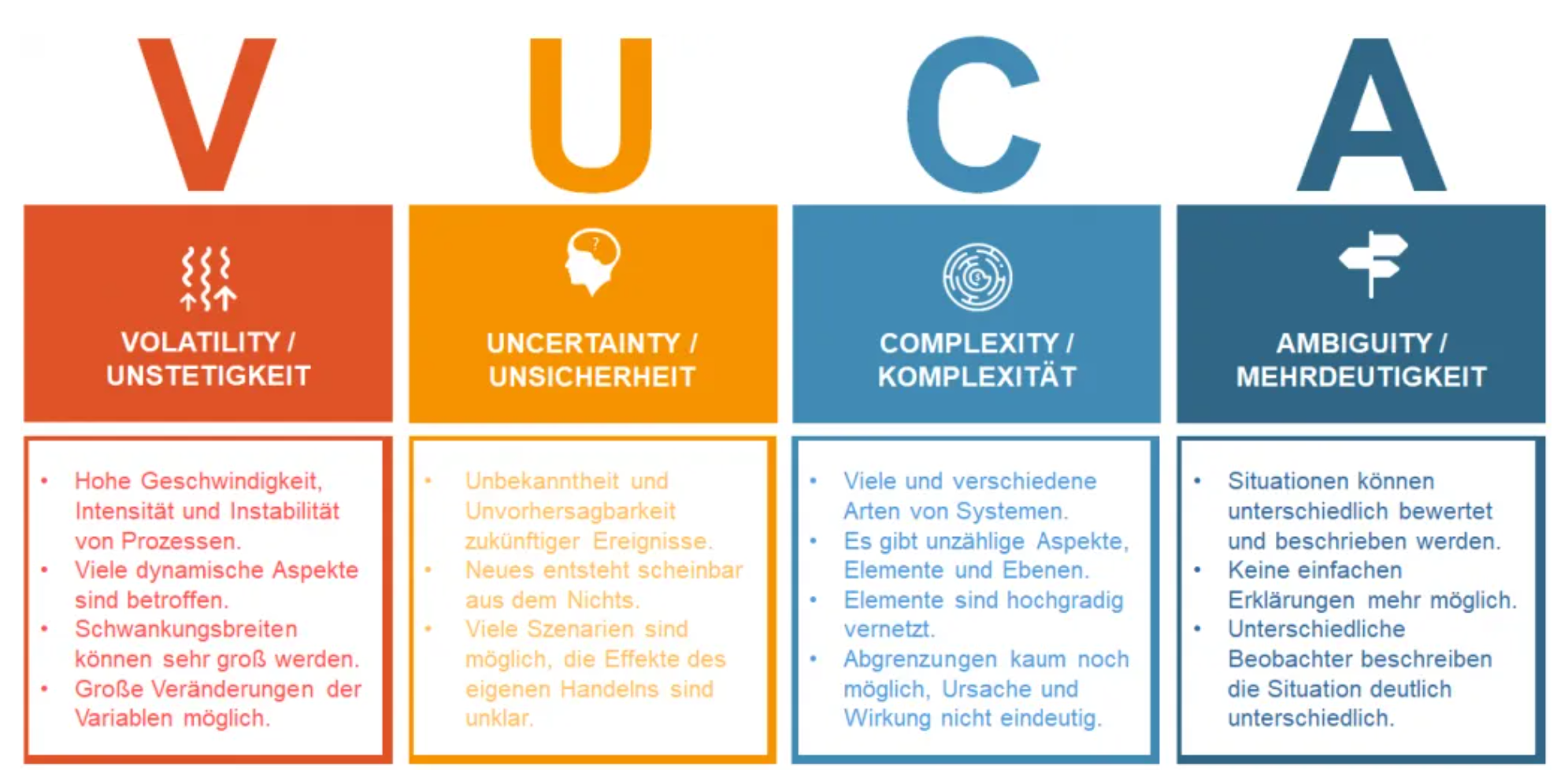

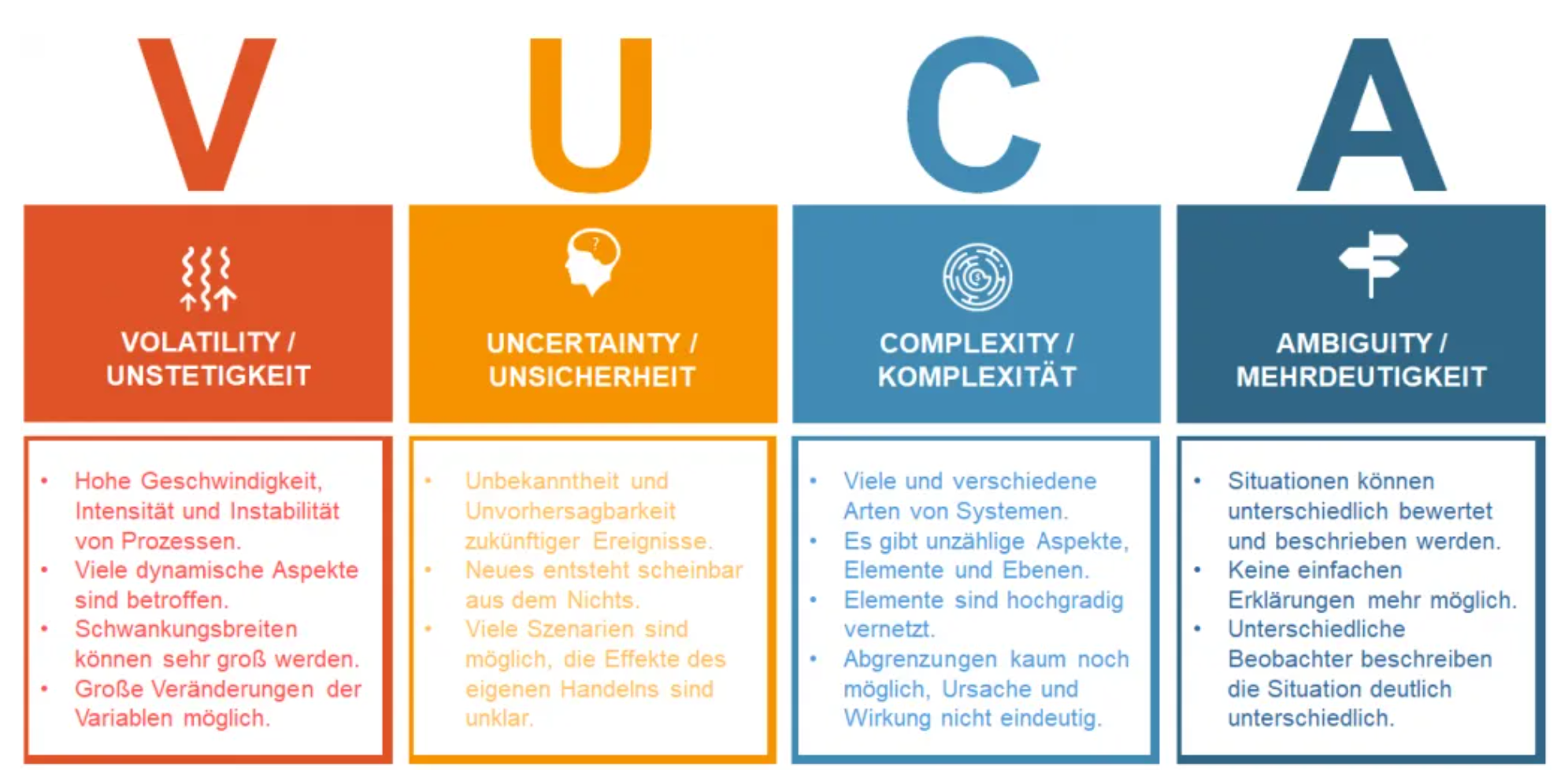

Verbunden mit den übrigen nationalen und internationalen Entwicklungen kann unsere und die Lebenswelt unserer SchülerInnen immer mehr mit den Eigenschaften beschrieben werden, die sich hinter dem Akronym VUCA verbergen:

Wenn Schule als oberstes Bildungs- und Erziehungsziel hat, die Anlagen für „eigenverantwortliche, beziehungs- und gemeinschaftsfähige, wertorientierte, weltoffene und schöpferische“[4] Menschen grundzulegen, müssen diese Entwicklungen in die schulische Bildung aufgenommen werden.

Vielleicht fördern all diese Informationen Ihr Verständnis für die eigene Mediennutzung und die jüngerer Generationen? Diese Reflexion bildet die Grundlage, um die Veränderungen in unserer Wahrnehmung durch den digitalen Kulturwandel besser einordnen zu können.

Wie beeinflusst der digitale Kulturwandel denn nun unsere Wahrnehmung der Welt und welche Konsequenzen folgen daraus?

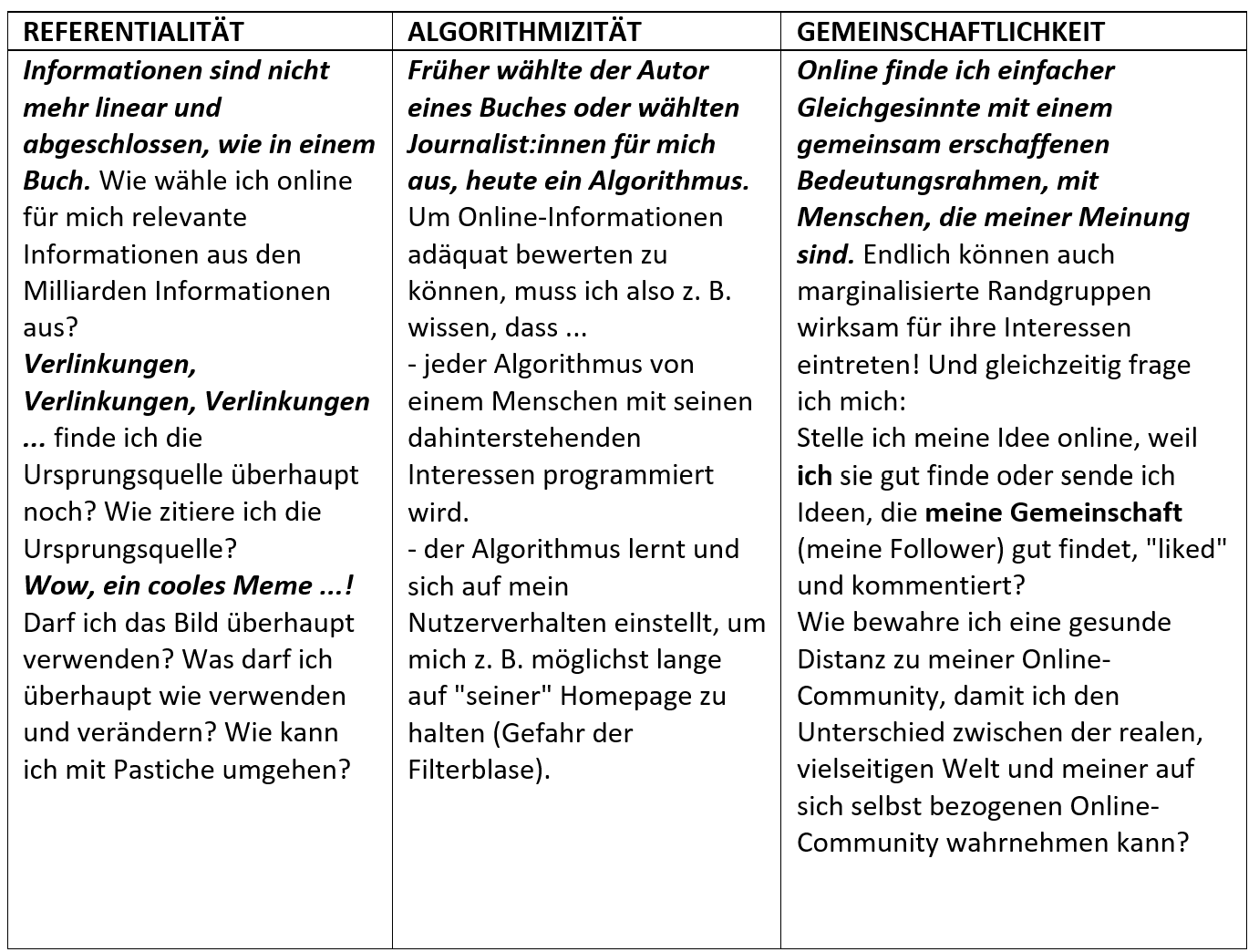

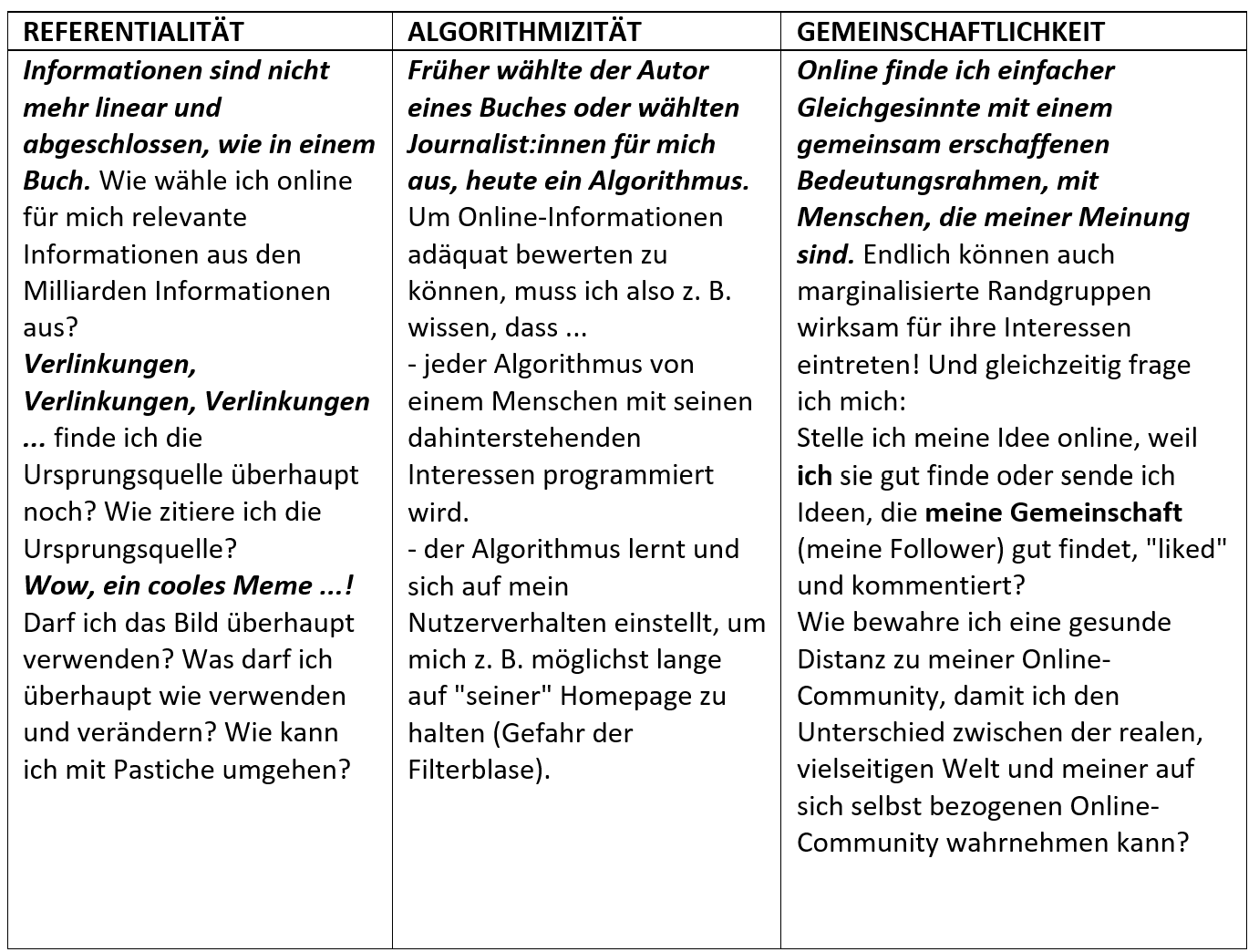

Wer sich mit den mit der digitalen Transformation einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen beschäftigt, kommt an einem Namen nicht vorbei: Prof. Felix Stalder, ein Schweizer Kultur- und Medienwissenschaftler. Er hat in mehreren Schriften und Schlagworten festgehalten, wie sich Kommunikation und Bezugnahme der Menschen aufeinander durch den digitalen Kulturwandel verändern. Das, was er feststellt, hat Einfluss darauf, wie Menschen (also auch unsere SchülerInnen) die Welt wahrnehmen und womit sie umgehen müssen. Deswegen werden die drei zentralen Schlagworte, die Kennzeichen der digitalen Transformation sind, und sich daraus ergebende Konsequenzen an dieser Stelle kurz skizziert.

Sie finden diese Begriffe hier[5] auf den Seiten 4 bis 6 ausführlicher und einfach verständlich erklärt. Bei Interesse lohnen sich alle 14 Seiten und/oder ein Blick in Stalders 2016 erschienenes Buch „Kultur der Digitalität“. Sollten Sie keine Zeit für alle 200 Seiten haben, finden Sie in diesem Schaubild alle 200 Seiten auf einen 😉 Blick.

Zum Abschluss dieses Unterkapitels noch ein Beispiel, was Referentialität, Algorithmizität und Gemeinschaftlichkeit im Alltag bedeuten können:

„Wenn innerhalb von (sic) Social-Media-Netzwerk über die Frage gestritten wird, ob eine bestimmte Aussage (z. B. eines Politikers) richtig oder falsch ist (auch das nach Stalder wichtige Fragen für eine pragmatische Sicht auf Kultur), dann werden die Beteiligten innerhalb ihrer Filterblase (also innerhalb der Gemeinschaftlichkeit) Aussagen tätigen, die sich auf diese (vielleicht kontroverse) Aussage beziehen (Referentialität) und die durch soziale Interaktionen wie Kommentaren oder Hashtags für andere sichtbar gemacht werden (Algorithmizität).“[6]

Digitaler Kulturwandel - alles positiv?

„Kinder müssen heute sehr früh lernen, sich in einer zunehmend digitalisierten Welt zurechtzufinden", so der 2023 erschienene Artikel "Chancen und Risiken digitaler Technologien in der frühen Bildung". Die KIM-Studie (die erst Kinder ab 6 Jahren untersucht) zeigt, dass das Mediennutzungsverhalten von Kindern immer mehr zunimmt. Dass dies zutrifft und schon Kinder unter 6 Jahren immer mehr mit elektronischen Medien konfrontiert sind, haben Sie vermutlich auch schon beobachtet.

Der Artikel wirft auf der Basis einer Studie in 30 OECD-Ländern einen Blick auf Auswirkungen des digitalen Kulturwandels in Kitas, Kindergärten und Vorschulen. 28 % der untersuchten Länder sprechen sich gegen den Einsatz digitaler Mittel im Elementarbereich aus. Als Begründung werden „mögliche negative, körperliche, soziale und emotionale Schäden für die Kinder, Risiken für deren Privatsphäre sowie eine wachsende digitalen Kluft" (Quelle: ibido und hier auf S. 307) aufgeführt.

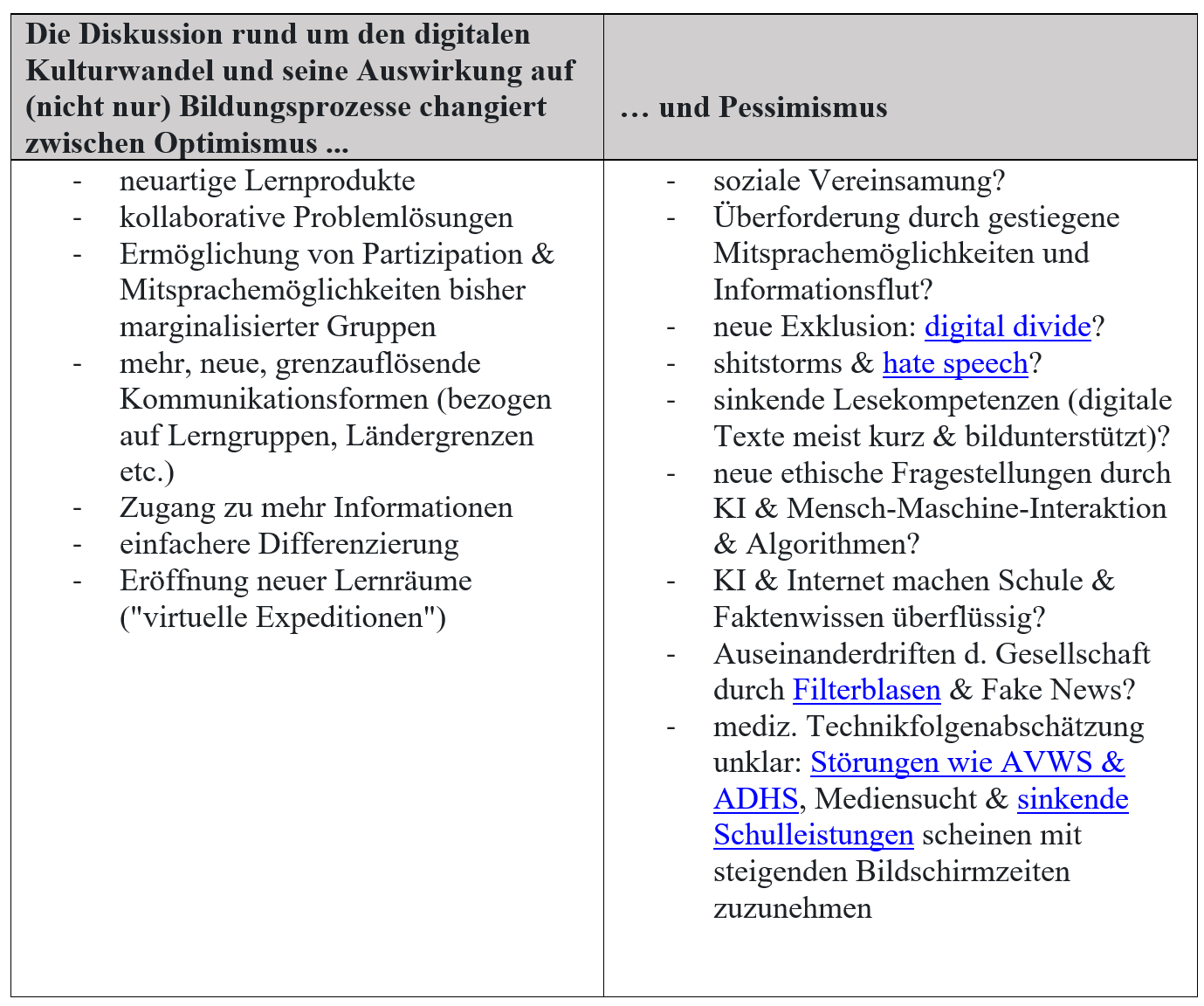

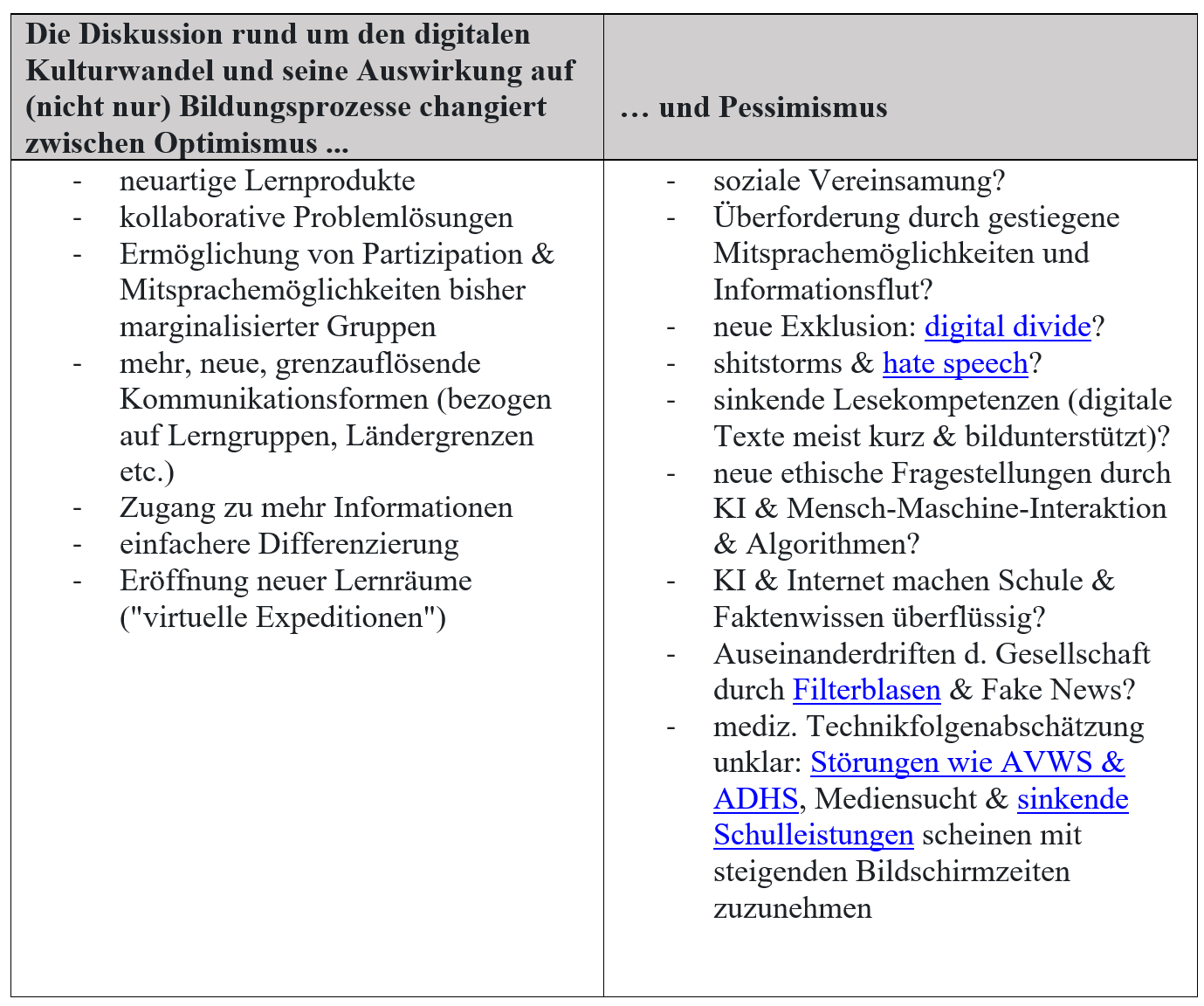

Was ist damit konkret gemeint - welche Chancen und Risiken bringt der digitale Kulturwandel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit sich?

Diese Kompetenzen und Anregungen können bei der Orientierung im digitalen (Bildungs-)Dschungelhelfen:

- Reflexionsorientierung statt Faktenwissen (was neue Prüfungsformate nötig macht, die formative statt summative Schwerpunkte setzen)

- Konsum-, Selbst- und Gesundheitskompetenz zum verantwortungsvollen Umgang mit Medien (OECD-Lernkompass, S. 53 - 55): Was wie lange und wozu konsumieren/einsetzen?

- Kompetenzen in der Bewertung von Informationen (siehe z.B. hier), Umgang mit unabgeschlossenen Wissensbeständen im Internet

- Vermittlung von Transformationskompetenzen und Werten, mit denen Menschen verantwortungsvoll, partizipativ und ko-konstruktiv Zukunft gestalten können (OECD-Lernkompass, S. 43-47) - eine der ureigenen Aufgaben des Religionsunterrichts

- situationsangepasster Umgang mit verschiedenen Medien (zur schwindenden Lesekompetenz aufgrund des digitalen Kulturwandels siehe hier und hier)

- Medienethik: Kompetenzen beim moralischen Handeln in und mit Medien (siehe z. B. hier)

- eine (Neu-)Definition des Menschenbildes (siehe hierzu ein Video und ein Artikel aus dem relilab)

- Verständnis der Funktionsweise von gruppendynamischen Prozessen und Algorithmen (Grundschule siehe hier, ab Mittelstufe siehe hier)

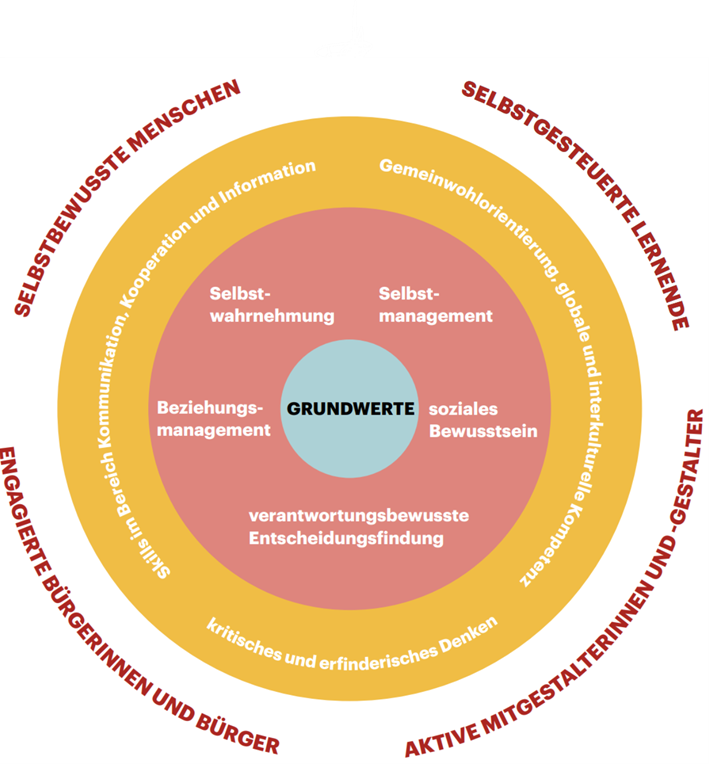

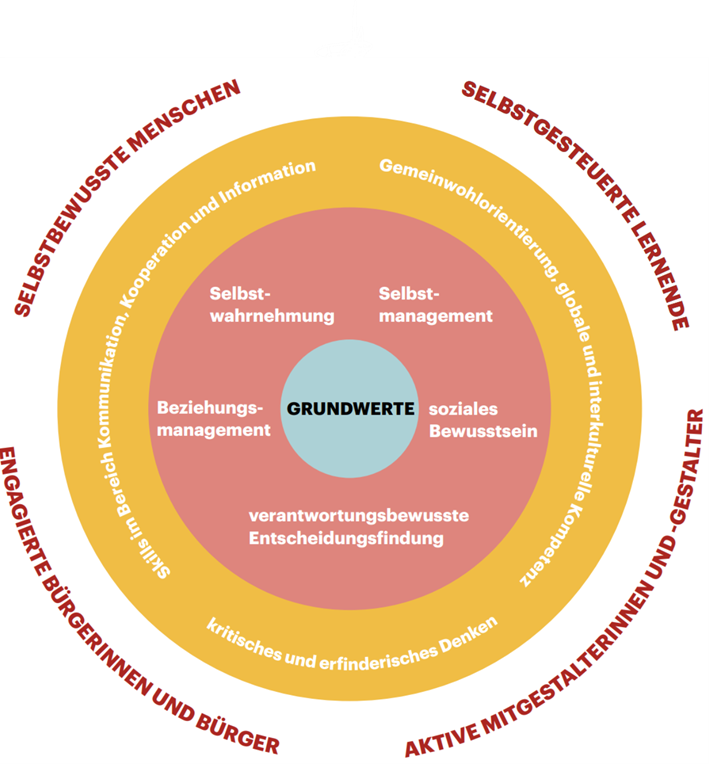

Wo befinden Sie sich auf dem Kontinuum zwischen Pessimismus und Optimismus? Wie gehen Sie mit dem digitalen Kulturwandel um, welche Gefühle ruft dieser Begriff bei Ihnen hervor? Welche Haltungen und Werte könnten hilfreich sein, damit Sie die VUCA-Welt handelnd mitgestalten und diese Kompetenzen auch an Ihre Lernenden weitergeben können? Die folgende Grafik des Singapurer Rahmenkonzepts zu Kompetenzen für das 21. Jahrhundert bietet eine Orientierung, welche Werte und Fähigkeiten im Umgang mit der VUCA-Welt entscheidend sein können.

Sie haben nun einen bruchstückhaften Überblick darüber erhalten, was der digitale Kulturwandel für uns alle bedeutet. Auch angehende und fertig ausgebildete Lehrkräfte, Seminarleitungen bzw. alle im Bereich der Bildung Tätigen sind davon betroffen. Noch sind wir mittendrin im digitalen Kulturwandel, was sich in verschiedenen "Symptomen" zeigt, z. B.:

- heterogenes Kompetenzniveau von SchülerInnen, Auszubildenden und Lehrkräften

- unterschiedliche Ausprägungen von digital literacy und digitaler Souveränität

- unterschiedlichste Hardware-Ausstattung der Schulen: von Overhead-Projektoren bis zur Vollausstattung mit Smartboards und VR-Brillen

- Unklarheiten bzw. Nicht-Vorhandensein einer "digitalen Didaktik und Methodik", die beim zielführenden Einsatz digitaler Anwendungen unterstützt

Aber "Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit", um es mit einem Platon zugeschriebenen Wort zu sagen - also: Fangen wir an und überlegen mithilfe schon existierender Modelle, welche Kompetenzen Lehrkräften dabei helfen könnten, ihre SuS auf die VUCA-Welt vorzubereiten! 😃

[2] Digital 2023: Global Overview Report — DataReportal – Global Digital Insights (abgerufen am 05.02.25).

[3] FOMO = fear of missing out (auf den digitalen Raum bezogen: die Angst, etwas zu verpassen und der daraus resultierende Zwang, ständig online zu sein)

[4] Entnommen aus den Bayerischen Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit des LehrplanPLUSBayern

[5] Henning Host (2020): Arbeit an Schulen in der Kultur der Digitalität: die Veränderung der Arbeitsweise von Lehrpersonen an Schulen durch Open Educational Resources. In: Wolfgang Schroeder, Ursula Bitzegeio, Sandra Fischer (Hg.): Digitale Industrie. Algorithmische Arbeit. Gesellschaftliche Transformation. Dietz, Bonn.

[6] Bob Blume (Bildungsinfluencer, 2021): Diskussion: Kultur der Digitalität - eine kritische Betrachtung. www.t1p.de/jxvsq (abgerufen am 05.02.2025).

[7] digital divide, hate speech, Filterblasen, Störungen wie AVWS & ADHS, sinkende Schulleistungen

In aller Kürze

In diesem Kapitel können Sie lesen, welche Begriffe unter anderem das "Heute" charakterisieren und weswegen der digitale Kulturwandel die Welt manchmal so unübersichtlich, fast schon überfordernd, erscheinen lässt. Etwas in Worte fassen und besser verstehen zu können, kann dabei helfen, besser damit umgehen zu können - genau dafür soll Ihnen dieses Kapitel dienen.

Die traditionellen Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen verändern sich durch den digitalen Kulturwandel, z. B. unterscheidet sich das Querlesen/Überfliegen im Internet vom linearen Lesen eines Buches, das stilistisch durchdachte Schreiben für ein Buch vom schlagwortartigen Ein-Schreiben ins Internet. Medien sind Paradigmen, die Gesellschaften rahmen und Bildungsprozesse beeinflussen.

So ist es auch mit digitalen Medien: Sie sind nicht mehr Additum, sondern integraler Bestandteil unseres Lebens. Lesen Sie in diesem Kapitel in aller Kürze, welche für den Bildungsbereich relevanten Veränderungen der digitale Kulturwandel noch nach sich zieht.

Um den Text inhaltlich für Sie so zeitökonomisch wie möglich zu gestalten, findet in diesem Kapitel eine Beschränkung auf absolut wesentliche Faktoren statt. Im Verlauf des Textes werden Sie immer wieder auf weitere, durch den digitalen Kulturwandel angestoßene Veränderungen aus multiperspektivischen, multifaktoriellen Perspektiven stoßen.

Einige Charakteristika des digitalen Kulturwandels, die auch Bildungserfahrung verändern

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Medienbiografie sensibilisiert Sie für persönliche Prägungen und ermöglicht Ihnen ein reflektiertes Verständnis der Auswirkungen des digitalen Kulturwandels auf Ihre eigenen Lehr- und Lernprozesse. Machen Sie sich doch also mit einem Test von digital-kompass auf in eine Zeitreise in Ihre eigene Medienvergangenheit: Medienbiografie (Seite 4 & 5).

Sie denken, diese Impulse sind von anno dazumal? Nein - das Dokument stammt aus 2020.

Sie sollen bewusstmachen, welchen Einfluss Medienvorlieben auf uns hatten/haben und wie Mediengewohnheiten unseren Alltag, unsere Kommunikation und Beziehungsgestaltung beeinflussen.

Wie steht es um „das Internet“ und Sie?

Vielleicht beobachten Sie auch bei sich selbst, dass „die beiden Welten“ (analog und digital) immer mehr ineinander verschmelzen, z. B.: Nutzung von Google Maps, wenn Sie sich „analog“ verfahren haben, Befragung von Produktrezensionen zur Qualität eines Produkts während des „analogen“ Einkaufs, Online-Preis-Check während des analogen Einkaufs.

Dass sich die Dichotomie entweder (digital) – oder (analog) in unserer Lebenswelt immer mehr auflöst und wir digitale Anwendungen immer mehr zur Unterstützung im Alltag heranziehen, hat auch Auswirkungen auf unseren Unterricht. Denn unsere Aufgabe ist es, SchülerInnen auf die Welt von Heute und Morgen vorzubereiten – auf die Welt, in der digitale Anwendungen selbstverständlicher Teil des Alltags sind. In Deutschland nutzen Erwachsene zwischen 16 und 64 das Internet täglich durchschnittlich 5 Std. 12 Minuten[2]. Aus den Motivatoren für die Internetnutzung kann abgeleitet werden, wofür Bildung im Bereich der Medienkompetenz besonders sensibilisieren sollte …:

…nämlich unter anderem der Sensibilität für bspw.:

- die Identifikation von Fake News

- eine adäquate Balance von On- und Offline-Zeiten und der Gefahr von FOMO[3]

- qualitätsvolle Medien

- sakrale, nicht-reproduzierbare Momente, die mit allen Sinneskanälen bewusst wahrgenommen werden sollten, um sie in Gestalt und Gehalt voll auskosten zu können (Übergangsfeiern wie Erstkommunion, Erleben von Musik & Kunst in Interaktion und Gemeinschaft, Erlebnisse in Gemeinschaft etc.)

Es wird immer klarer, dass sich bisher erprobte Informations- und Kommunikationswege verändern und - im Vergleich zu der Zeit, in der Leitmedien noch Zeitung und TV waren - komplexer und komplizierter werden.

Verbunden mit den übrigen nationalen und internationalen Entwicklungen kann unsere und die Lebenswelt unserer SchülerInnen immer mehr mit den Eigenschaften beschrieben werden, die sich hinter dem Akronym VUCA verbergen:

Wenn Schule als oberstes Bildungs- und Erziehungsziel hat, die Anlagen für „eigenverantwortliche, beziehungs- und gemeinschaftsfähige, wertorientierte, weltoffene und schöpferische“[4] Menschen grundzulegen, müssen diese Entwicklungen in die schulische Bildung aufgenommen werden.

Vielleicht fördern all diese Informationen Ihr Verständnis für die eigene Mediennutzung und die jüngerer Generationen? Diese Reflexion bildet die Grundlage, um die Veränderungen in unserer Wahrnehmung durch den digitalen Kulturwandel besser einordnen zu können.

Wie beeinflusst der digitale Kulturwandel denn nun unsere Wahrnehmung der Welt und welche Konsequenzen folgen daraus?

Wer sich mit den mit der digitalen Transformation einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen beschäftigt, kommt an einem Namen nicht vorbei: Prof. Felix Stalder, ein Schweizer Kultur- und Medienwissenschaftler. Er hat in mehreren Schriften und Schlagworten festgehalten, wie sich Kommunikation und Bezugnahme der Menschen aufeinander durch den digitalen Kulturwandel verändern. Das, was er feststellt, hat Einfluss darauf, wie Menschen (also auch unsere SchülerInnen) die Welt wahrnehmen und womit sie umgehen müssen. Deswegen werden die drei zentralen Schlagworte, die Kennzeichen der digitalen Transformation sind, und sich daraus ergebende Konsequenzen an dieser Stelle kurz skizziert.

Sie finden diese Begriffe hier[5] auf den Seiten 4 bis 6 ausführlicher und einfach verständlich erklärt. Bei Interesse lohnen sich alle 14 Seiten und/oder ein Blick in Stalders 2016 erschienenes Buch „Kultur der Digitalität“. Sollten Sie keine Zeit für alle 200 Seiten haben, finden Sie in diesem Schaubild alle 200 Seiten auf einen 😉 Blick.

Zum Abschluss dieses Unterkapitels noch ein Beispiel, was Referentialität, Algorithmizität und Gemeinschaftlichkeit im Alltag bedeuten können:

„Wenn innerhalb von (sic) Social-Media-Netzwerk über die Frage gestritten wird, ob eine bestimmte Aussage (z. B. eines Politikers) richtig oder falsch ist (auch das nach Stalder wichtige Fragen für eine pragmatische Sicht auf Kultur), dann werden die Beteiligten innerhalb ihrer Filterblase (also innerhalb der Gemeinschaftlichkeit) Aussagen tätigen, die sich auf diese (vielleicht kontroverse) Aussage beziehen (Referentialität) und die durch soziale Interaktionen wie Kommentaren oder Hashtags für andere sichtbar gemacht werden (Algorithmizität).“[6]

Digitaler Kulturwandel - alles positiv?

„Kinder müssen heute sehr früh lernen, sich in einer zunehmend digitalisierten Welt zurechtzufinden", so der 2023 erschienene Artikel "Chancen und Risiken digitaler Technologien in der frühen Bildung". Die KIM-Studie (die erst Kinder ab 6 Jahren untersucht) zeigt, dass das Mediennutzungsverhalten von Kindern immer mehr zunimmt. Dass dies zutrifft und schon Kinder unter 6 Jahren immer mehr mit elektronischen Medien konfrontiert sind, haben Sie vermutlich auch schon beobachtet.

Der Artikel wirft auf der Basis einer Studie in 30 OECD-Ländern einen Blick auf Auswirkungen des digitalen Kulturwandels in Kitas, Kindergärten und Vorschulen. 28 % der untersuchten Länder sprechen sich gegen den Einsatz digitaler Mittel im Elementarbereich aus. Als Begründung werden „mögliche negative, körperliche, soziale und emotionale Schäden für die Kinder, Risiken für deren Privatsphäre sowie eine wachsende digitalen Kluft" (Quelle: ibido und hier auf S. 307) aufgeführt.

Was ist damit konkret gemeint - welche Chancen und Risiken bringt der digitale Kulturwandel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit sich?

Diese Kompetenzen und Anregungen können bei der Orientierung im digitalen (Bildungs-)Dschungelhelfen:

- Reflexionsorientierung statt Faktenwissen (was neue Prüfungsformate nötig macht, die formative statt summative Schwerpunkte setzen)

- Konsum-, Selbst- und Gesundheitskompetenz zum verantwortungsvollen Umgang mit Medien (OECD-Lernkompass, S. 53 - 55): Was wie lange und wozu konsumieren/einsetzen?

- Kompetenzen in der Bewertung von Informationen (siehe z.B. hier), Umgang mit unabgeschlossenen Wissensbeständen im Internet

- Vermittlung von Transformationskompetenzen und Werten, mit denen Menschen verantwortungsvoll, partizipativ und ko-konstruktiv Zukunft gestalten können (OECD-Lernkompass, S. 43-47) - eine der ureigenen Aufgaben des Religionsunterrichts

- situationsangepasster Umgang mit verschiedenen Medien (zur schwindenden Lesekompetenz aufgrund des digitalen Kulturwandels siehe hier und hier)

- Medienethik: Kompetenzen beim moralischen Handeln in und mit Medien (siehe z. B. hier)

- eine (Neu-)Definition des Menschenbildes (siehe hierzu ein Video und ein Artikel aus dem relilab)

- Verständnis der Funktionsweise von gruppendynamischen Prozessen und Algorithmen (Grundschule siehe hier, ab Mittelstufe siehe hier)

Wo befinden Sie sich auf dem Kontinuum zwischen Pessimismus und Optimismus? Wie gehen Sie mit dem digitalen Kulturwandel um, welche Gefühle ruft dieser Begriff bei Ihnen hervor? Welche Haltungen und Werte könnten hilfreich sein, damit Sie die VUCA-Welt handelnd mitgestalten und diese Kompetenzen auch an Ihre Lernenden weitergeben können? Die folgende Grafik des Singapurer Rahmenkonzepts zu Kompetenzen für das 21. Jahrhundert bietet eine Orientierung, welche Werte und Fähigkeiten im Umgang mit der VUCA-Welt entscheidend sein können.

Sie haben nun einen bruchstückhaften Überblick darüber erhalten, was der digitale Kulturwandel für uns alle bedeutet. Auch angehende und fertig ausgebildete Lehrkräfte, Seminarleitungen bzw. alle im Bereich der Bildung Tätigen sind davon betroffen. Noch sind wir mittendrin im digitalen Kulturwandel, was sich in verschiedenen "Symptomen" zeigt, z. B.:

- heterogenes Kompetenzniveau von SchülerInnen, Auszubildenden und Lehrkräften

- unterschiedliche Ausprägungen von digital literacy und digitaler Souveränität

- unterschiedlichste Hardware-Ausstattung der Schulen: von Overhead-Projektoren bis zur Vollausstattung mit Smartboards und VR-Brillen

- Unklarheiten bzw. Nicht-Vorhandensein einer "digitalen Didaktik und Methodik", die beim zielführenden Einsatz digitaler Anwendungen unterstützt

Aber "Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit", um es mit einem Platon zugeschriebenen Wort zu sagen - also: Fangen wir an und überlegen mithilfe schon existierender Modelle, welche Kompetenzen Lehrkräften dabei helfen könnten, ihre SuS auf die VUCA-Welt vorzubereiten! 😃

[2] Digital 2023: Global Overview Report — DataReportal – Global Digital Insights (abgerufen am 05.02.25).

[3] FOMO = fear of missing out (auf den digitalen Raum bezogen: die Angst, etwas zu verpassen und der daraus resultierende Zwang, ständig online zu sein)

[4] Entnommen aus den Bayerischen Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit des LehrplanPLUSBayern

[5] Henning Host (2020): Arbeit an Schulen in der Kultur der Digitalität: die Veränderung der Arbeitsweise von Lehrpersonen an Schulen durch Open Educational Resources. In: Wolfgang Schroeder, Ursula Bitzegeio, Sandra Fischer (Hg.): Digitale Industrie. Algorithmische Arbeit. Gesellschaftliche Transformation. Dietz, Bonn.

[6] Bob Blume (Bildungsinfluencer, 2021): Diskussion: Kultur der Digitalität - eine kritische Betrachtung. www.t1p.de/jxvsq (abgerufen am 05.02.2025).

[7] digital divide, hate speech, Filterblasen, Störungen wie AVWS & ADHS, sinkende Schulleistungen

Weitere Publikationen

August

2025

February

2023

February

2022

January

2021