Welche Kompetenzen braucht eine Lehrkraft? (DCE-B, TPACK)

Nach diesem Kapitel können Sie mitsprechen, wenn es um das Thema DigCompEdu Bavaria und Medienbildung geht.

Frau Professorin Viera Pirker - Lehrstuhlinhaberin für Religionspädagogik und Mediendidaktik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main - schreibt in einem Artikel für relilab darüber, über welche Kompetenzen Lehrkräfte verfügen sollten, um mündig und verantwortungsvoll an unserer Welt teilnehmen zu können. Dabei nimmt sie unter anderem Bezug auf den DigCompEdu Bavaria, den das Kultusministerium als einheitliche curriculare Grundlage in Bezug auf digitale und mediale Kompetenzen ausgegeben hat.

Bei Interesse finden Sie hier ihren Artikel - sämtliche Informationen finden Sie jedoch auch in diesem Kapitel und wissen danach, mit welchen Kompetenzen Sie (und damit auch Ihre Lernenden) den umfassenden Kulturwandel bewältigen können. Also: Let´s get ready to rumble!

Erste Schritte mit dem DCE-B

Vom DigCompEdu Bavaria (kurz DCE-B) haben Sie vielleicht schon einmal gehört.

Falls nein: Der DCE-B ist die einheitliche curriculare Grundlage des bayerischen Kulturministeriums, die die für den Bereich Schule relevanten digitalen und medienbezogenen Kompetenzen zusammenfasst.

Lesen Sie den DCE-B nicht als Anforderungskatalog, sondern mit dem Satz im Hinterkopf "Er will fördern, nicht fordern". Kai Wörner macht Ihnen in diesem Artikel den DCB-E mehr als schmackhaft.

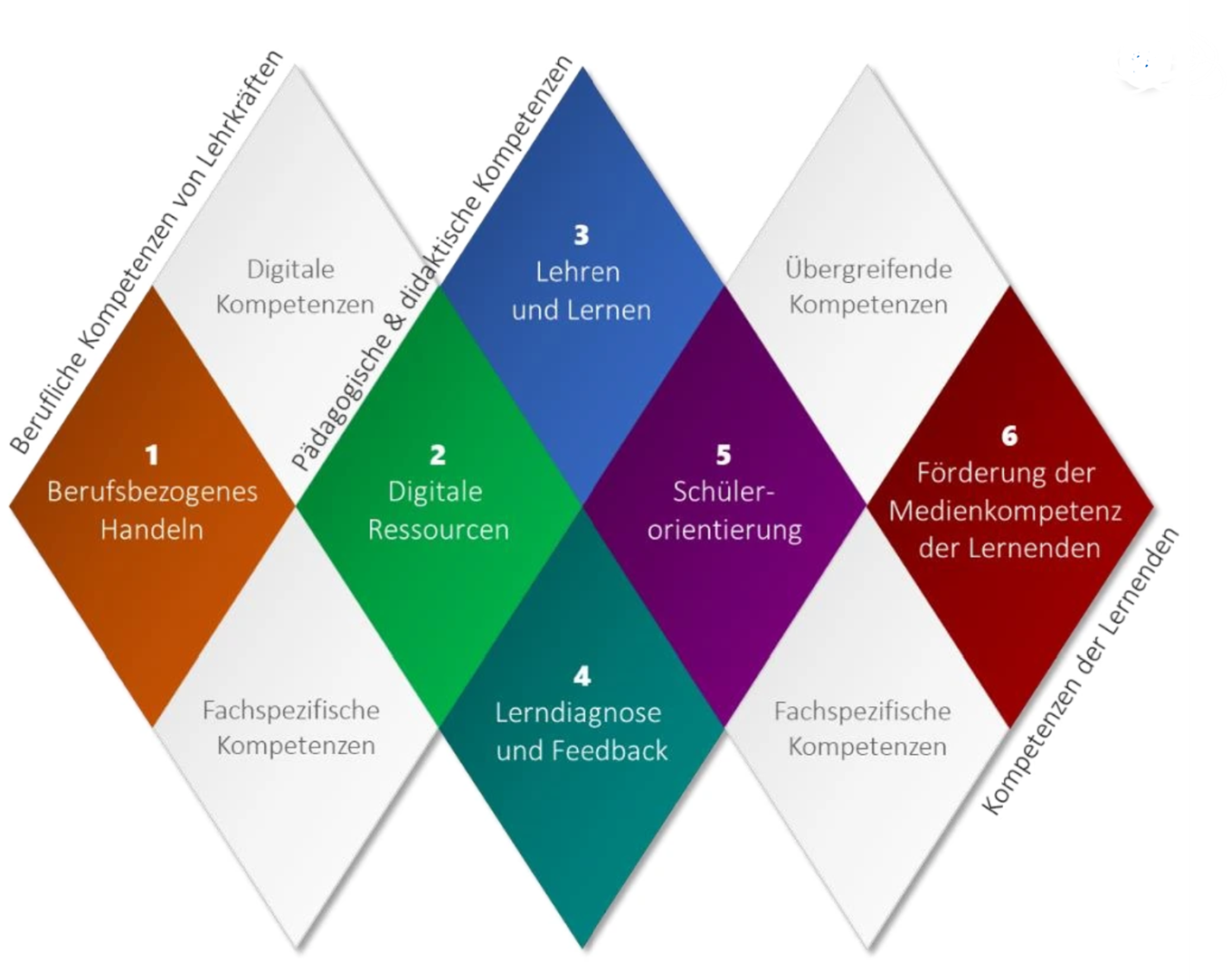

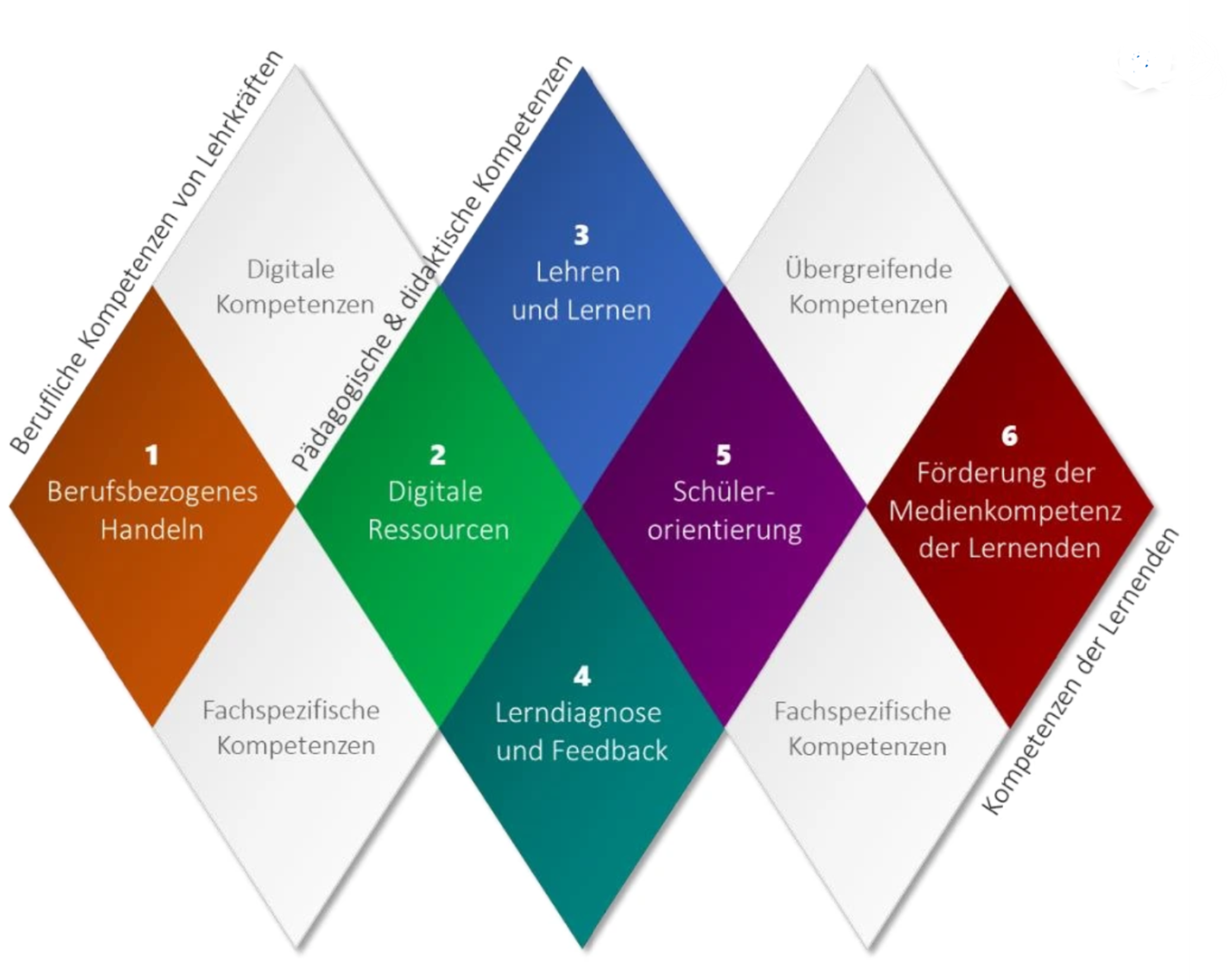

Im Folgenden sehen Sie die sechs Kompetenzbereiche des DCE-B auf einen Blick:

Informieren Sie sich gerne bei mebis mithilfe einer interaktiven Grafik über die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Kompetenzfelder. Sie finden die Grafik unter der Überschrift "Interaktive Grafik", indem Sie beim oben verlinkten Artikel etwas nach unten scrollen. Der DCE-B bietet einen fundierten Rahmen für die Gestaltung von Medienbildung – eine anschauliche und diskussionsanregende Visualisierung, die uns nicht auf Holzwege führt, finden Sie im folgenden Abschnitt. 😉

Was gehört alles zu Medienbildung und wozu braucht es das überhaupt?

Das können Sie im verlinkten Poster auf einen Blick sehen. Das Poster beschäftigt sich sowohl mit der Frage, was Medienbildung (Ihre und die Ihrer Lernenden) umfasst und bedeuten kann, als auch mit möglichen Zielrichtungen für zukünftige Medienbildungsansätze. Durch den Wimmelbild-Stil regt es dazu an, gemeinsam zu betrachten, zu interpretieren, zu diskutieren und weiterführende Gedanken zu entwickeln.

Welche Aspekte sind für die (Nicht-)Auswahl einer App relevant? Das TPACK-Modell.

Sie wissen jetzt, welche Kompetenzen Sie dazu befähigen, die medienbezogenen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu fördern und den Anforderungen des beruflichen Handelns als Lehrkraft in der digitalen Ära zu begegnen (DCE-B).

Nun geht es an die konkrete Umsetzung im (Religions-)Unterricht. Vielleicht haben Sie sich schon einmal die folgenden Fragen gestellt:

- Welche digitalen Werkzeuge unterstützen die Vermittlung biblischer Inhalte?

- Wie kann ich meine pädagogische Praxis mit digitalen Medien so gestalten, dass die Lernziele im Religionsunterricht erreicht werden?

- Welche didaktischen Überlegungen müssen bei der Auswahl von digitalen Medien für den Religionsunterricht berücksichtigt werden?

- Wie schaffe ich eine Balance zwischen der Nutzung digitaler Methoden und der Förderung traditioneller religiöser Praktiken im Unterricht?

- Welche Kompetenzen sollten meine Schülerinnen und Schüler im Religionsunterrichterwerben, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu erlernen?

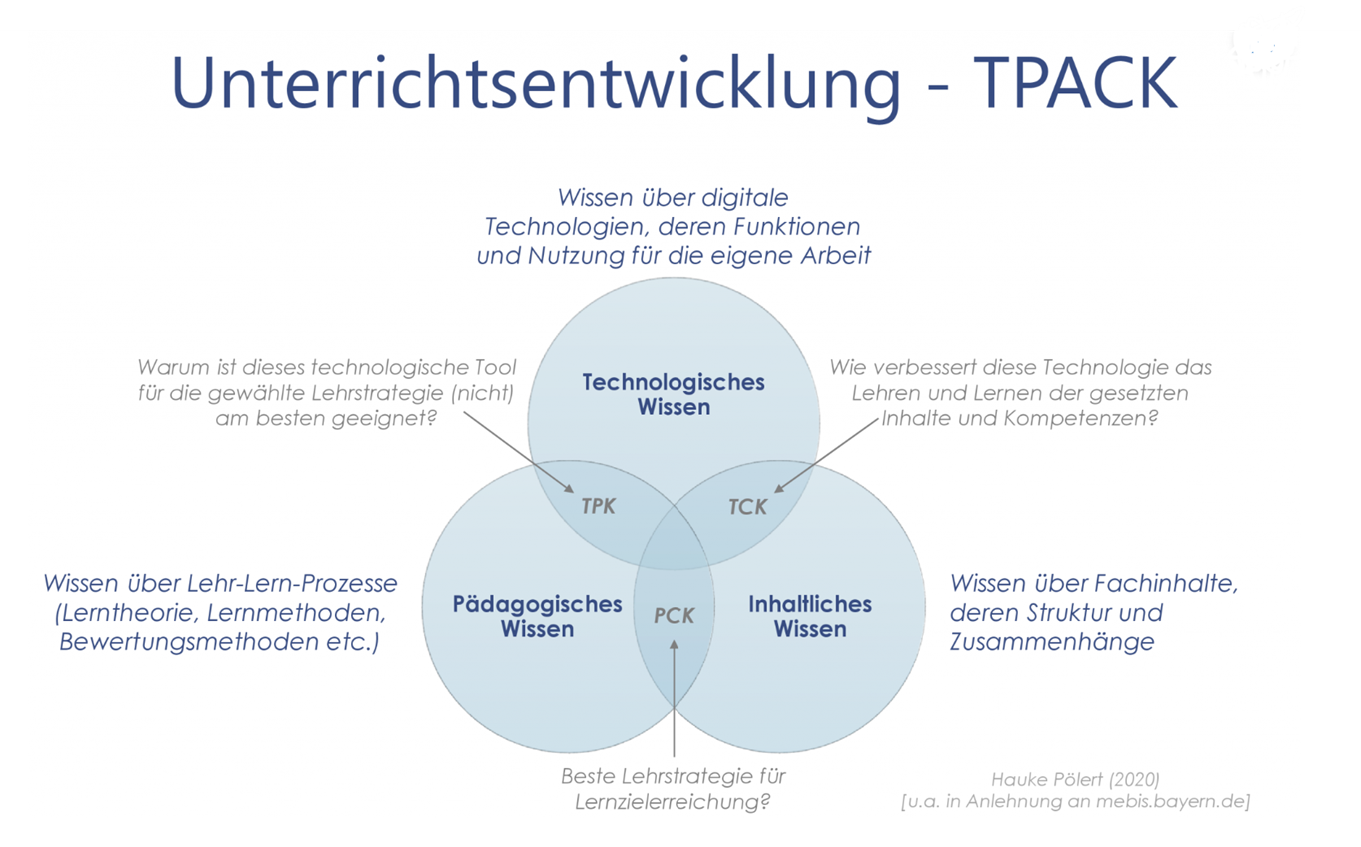

Diese Fragen greifen zahlreiche Aspekte auf, die im TPACK-Modell prägnant und praxisorientiert zusammengeführt werden. Das TPACK-Modell unterstützt Lehrkräfte dabei, Technologie, Pädagogik und Fachwissen effektiv zu verbinden, um einen wirkungsvollen Unterricht zu entwerfen und durchzuführen. Nach dem TPACK-Modell ist es für die erfolgreiche Integration digitaler Medien in den Unterricht, der auf fachlich korrekte Lernziele abzielt, unerlässlich, auch über fundiertes Inhaltswissen zu verfügen.

Zwei Beispiele aus dem Religionsunterricht:

Sie führen in Ihrer Lerngruppe eine digitale Bibel-App ein, die es ermöglicht, die Bibel nach von Ihnen vorgegebenen Schlagworten zu durchsuchen. Nach dem TPACK-Modell ist es wichtig, dass Sie nicht nur die technischen Funktionen der App beherrschen, sondern auch Inhaltswissen über die biblischen Texte besitzen. Wenn Sie z. B. die App verwenden und Verse isoliert ohne historischen und/oder theologischen Kontext präsentieren, kann dies zu oberflächlichen oder fehlerhaften Einsichten führen und die Bedeutung der Texte verzerren.

Für die Schaffung einer spirituellen Atmosphäre beim Anfangsritual oder besonderen Momenten im Religionsunterricht (z. B. einer Meditation) sind analoge Elemente wie Kerzenlicht oft wirkungsvoller als digitale Medien, da sie einen emotionalen, ganzheitlichen, verlangsamten Zugang erleichtern.

Übrigens - besonders sympathisch an diesem Modell: Es berücksichtigt auch mangelnde technologische Ausstattung. Es kann damit also auch begründet werden, weswegen keine Integration von Technologie in den Unterricht erfolgt ... 😉

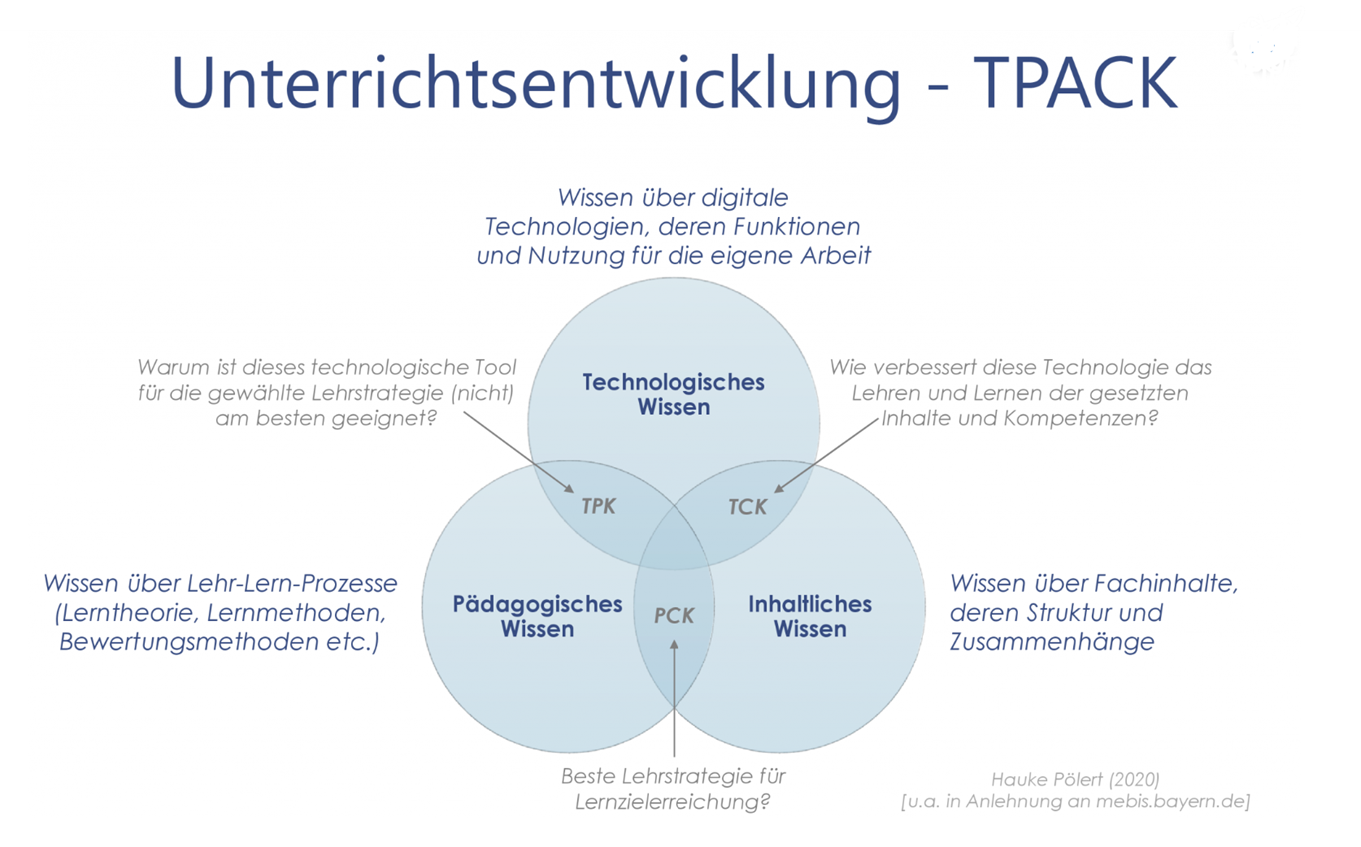

Das TPACK-Modell (Punya Mishra, Matt Koehler)

(Technological Pedagogical Content Knowledge)

In der Schnittmenge der drei Kreise findet sich die technologisch-pädagogisch-inhaltliche Kompetenz, die Lehrpersonen zur Auswahl von zum Inhalt passenden Technologien & Methoden befähigt.

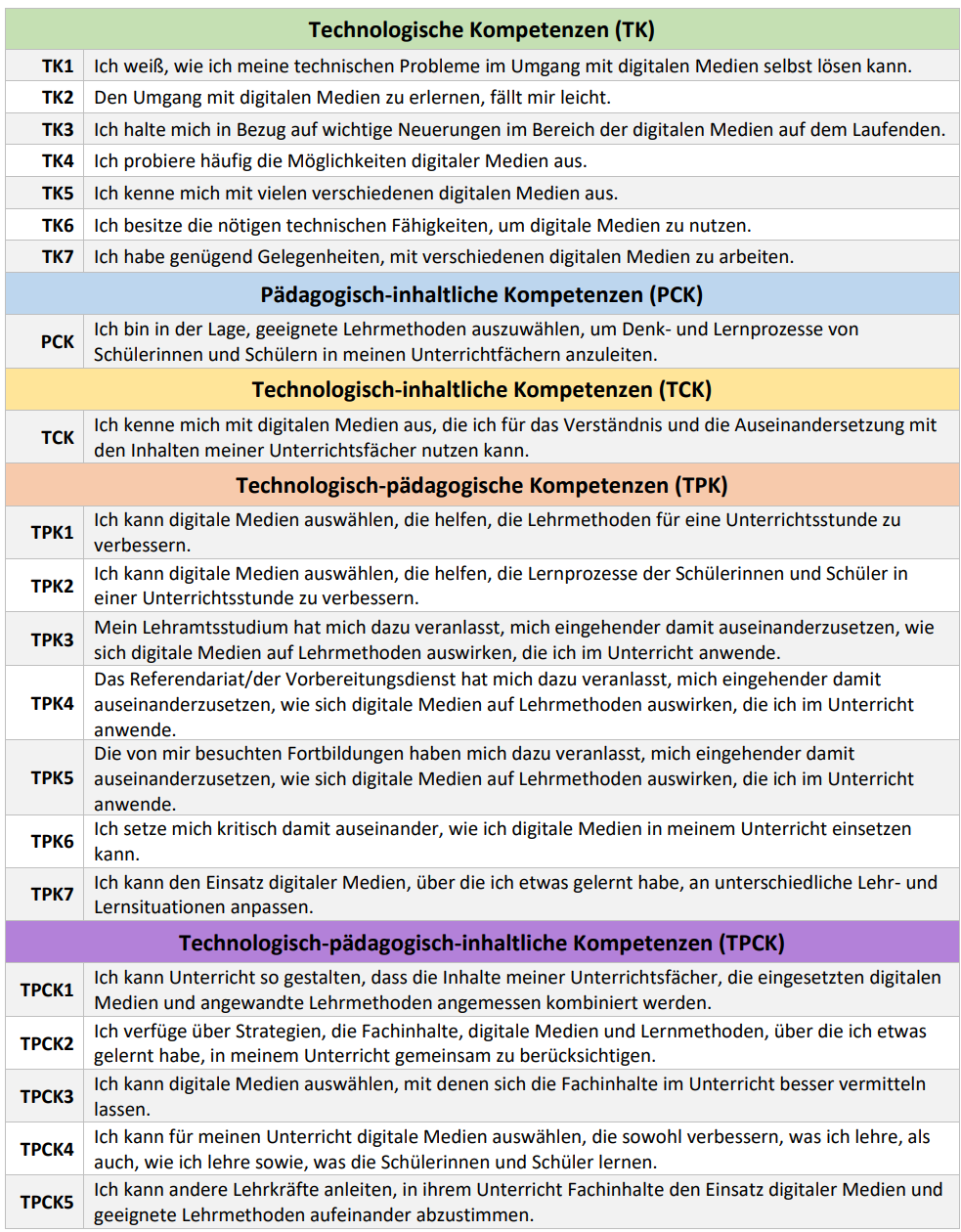

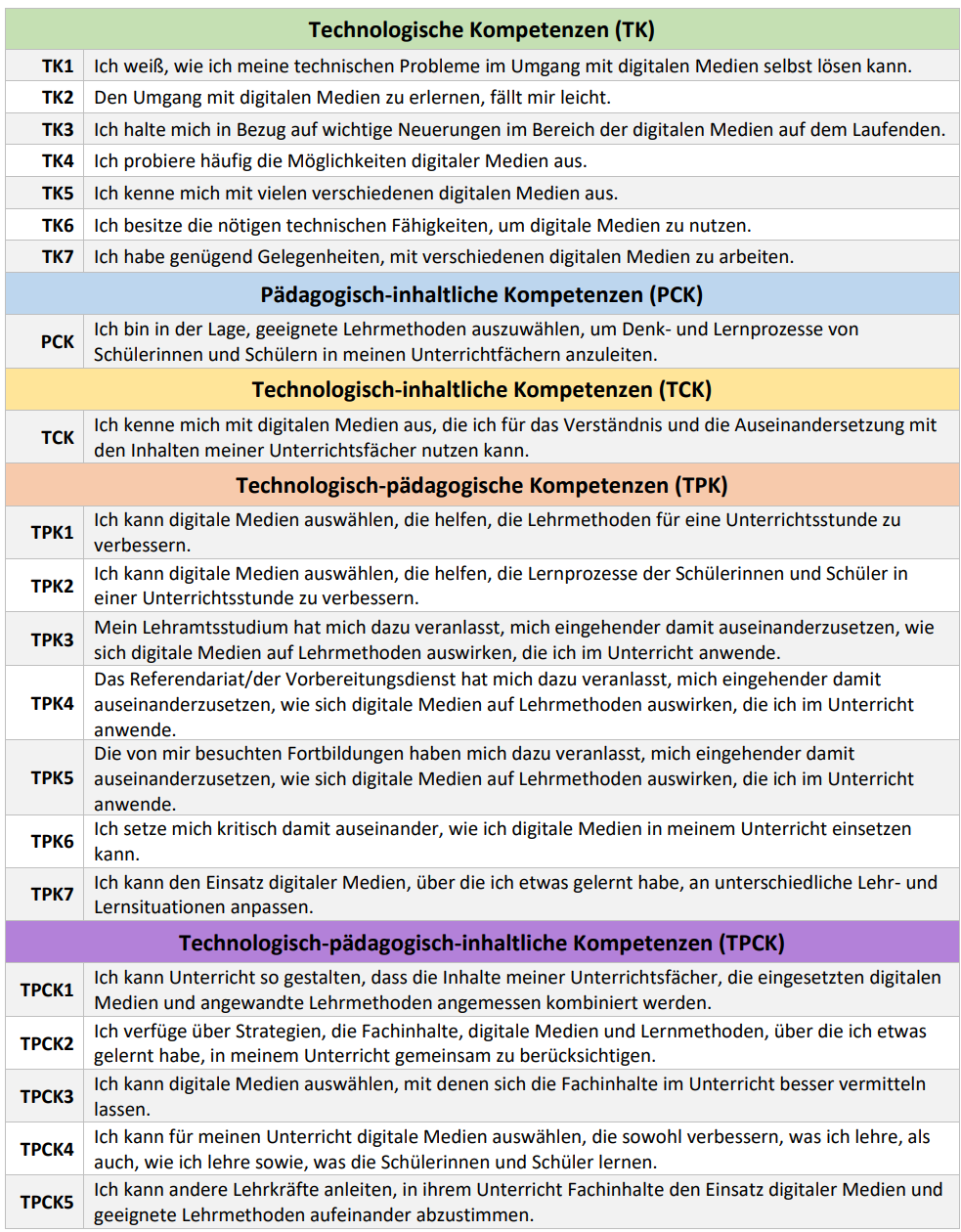

Um die einzelnen Dimensionen durchdringen zu können, hier ein Fragenkatalog zu den einzelnen Kompetenzbereichen:

Bei Interesse: Ein aus dem TPACK-Modell hervorgehendes Modell einer universitären Arbeitsgruppe aus Deutschland finden Sie in Dokument 2 auf der TaskCard (S. 49).

Auf S. 311 finden Sie die Anregung, das Modell umzuformulieren in MPACK, um zu verdeutlichen, dass mit dem Begriff Medien nicht nur technologische, sondern auch analoge Medien (Buch, je nach Verständnis auch die Lehrkraft etc.) gemeint sind. Dass der Begriff Medien mehr mit digital als mit analog assoziiert wird, könnte darauf hindeuten, wer in diesem Diskurs die Deutungshoheit innehaben könnte: "Im deutschen, aber auch im internationalen wirtschaftlichen, bildungs- und wissenschaftspolitischen Raum herrscht derzeit eine Asymmetrie, die analoge und digitale Lernwege nicht gleichbehandelt, sondern diejenige Praxis Wissenschaft und Weiterbildung bevorzugt, bei deren Umsetzung digitale Bildschirmmedien zum Einsatz kommen" (Quelle: Dokument 2 auf S. 314-315). Der Bildungssektor wird als Markt für Tech-Anbieter (Microsoft, Google etc.) zunehmend attraktiv. Dies muss aufmerksam beobachtet und reflektiert werden, da hier nicht nur pädagogische Aspekte, sondern auch Fragen des Datenschutzes, der Abhängigkeit von großen Konzernen und der langfristigen Kontrolle über Bildungsinhalte eine Rolle spielen!

Um zu guter Letzt wieder zum TPACK-Modell zurückzukommen:

- ein Beispiel für TPACK im Biologieunterricht finden Sie hier in der Tabelle

- weitere konkrete Beispiele für die einzelnen Dimensionen (118-119)

Nun wissen Sie, welche Kompetenzen Ihnen dabei helfen, einen zielführenden und für Ihre SuS lebensförderlichen Unterricht zu entwerfen bzw. Ihre bestehenden Konzepte anzupassen und sind sicherlich neugierig 🤓 darauf, wie es um Ihre eigenen Kompetenzen steht.

Starten Sie voller Zuversicht, Tatkraft, Offenheit, Neugierde und Experimentierfreude ins nächste Kapitel und testen sich selbst! Sie werden sehen: Mit dieser Haltung lässt sich die Dynamik der heutigen Welt leichter bewältigen und Sie werden damit auch Ihre SchülerInnen anstecken. 😃

Welche Kompetenzen braucht eine Lehrkraft? (DCE-B, TPACK)

Nach diesem Kapitel können Sie mitsprechen, wenn es um das Thema DigCompEdu Bavaria und Medienbildung geht.

Frau Professorin Viera Pirker - Lehrstuhlinhaberin für Religionspädagogik und Mediendidaktik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main - schreibt in einem Artikel für relilab darüber, über welche Kompetenzen Lehrkräfte verfügen sollten, um mündig und verantwortungsvoll an unserer Welt teilnehmen zu können. Dabei nimmt sie unter anderem Bezug auf den DigCompEdu Bavaria, den das Kultusministerium als einheitliche curriculare Grundlage in Bezug auf digitale und mediale Kompetenzen ausgegeben hat.

Bei Interesse finden Sie hier ihren Artikel - sämtliche Informationen finden Sie jedoch auch in diesem Kapitel und wissen danach, mit welchen Kompetenzen Sie (und damit auch Ihre Lernenden) den umfassenden Kulturwandel bewältigen können. Also: Let´s get ready to rumble!

Erste Schritte mit dem DCE-B

Vom DigCompEdu Bavaria (kurz DCE-B) haben Sie vielleicht schon einmal gehört.

Falls nein: Der DCE-B ist die einheitliche curriculare Grundlage des bayerischen Kulturministeriums, die die für den Bereich Schule relevanten digitalen und medienbezogenen Kompetenzen zusammenfasst.

Lesen Sie den DCE-B nicht als Anforderungskatalog, sondern mit dem Satz im Hinterkopf "Er will fördern, nicht fordern". Kai Wörner macht Ihnen in diesem Artikel den DCB-E mehr als schmackhaft.

Im Folgenden sehen Sie die sechs Kompetenzbereiche des DCE-B auf einen Blick:

Informieren Sie sich gerne bei mebis mithilfe einer interaktiven Grafik über die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Kompetenzfelder. Sie finden die Grafik unter der Überschrift "Interaktive Grafik", indem Sie beim oben verlinkten Artikel etwas nach unten scrollen. Der DCE-B bietet einen fundierten Rahmen für die Gestaltung von Medienbildung – eine anschauliche und diskussionsanregende Visualisierung, die uns nicht auf Holzwege führt, finden Sie im folgenden Abschnitt. 😉

Was gehört alles zu Medienbildung und wozu braucht es das überhaupt?

Das können Sie im verlinkten Poster auf einen Blick sehen. Das Poster beschäftigt sich sowohl mit der Frage, was Medienbildung (Ihre und die Ihrer Lernenden) umfasst und bedeuten kann, als auch mit möglichen Zielrichtungen für zukünftige Medienbildungsansätze. Durch den Wimmelbild-Stil regt es dazu an, gemeinsam zu betrachten, zu interpretieren, zu diskutieren und weiterführende Gedanken zu entwickeln.

Welche Aspekte sind für die (Nicht-)Auswahl einer App relevant? Das TPACK-Modell.

Sie wissen jetzt, welche Kompetenzen Sie dazu befähigen, die medienbezogenen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu fördern und den Anforderungen des beruflichen Handelns als Lehrkraft in der digitalen Ära zu begegnen (DCE-B).

Nun geht es an die konkrete Umsetzung im (Religions-)Unterricht. Vielleicht haben Sie sich schon einmal die folgenden Fragen gestellt:

- Welche digitalen Werkzeuge unterstützen die Vermittlung biblischer Inhalte?

- Wie kann ich meine pädagogische Praxis mit digitalen Medien so gestalten, dass die Lernziele im Religionsunterricht erreicht werden?

- Welche didaktischen Überlegungen müssen bei der Auswahl von digitalen Medien für den Religionsunterricht berücksichtigt werden?

- Wie schaffe ich eine Balance zwischen der Nutzung digitaler Methoden und der Förderung traditioneller religiöser Praktiken im Unterricht?

- Welche Kompetenzen sollten meine Schülerinnen und Schüler im Religionsunterrichterwerben, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu erlernen?

Diese Fragen greifen zahlreiche Aspekte auf, die im TPACK-Modell prägnant und praxisorientiert zusammengeführt werden. Das TPACK-Modell unterstützt Lehrkräfte dabei, Technologie, Pädagogik und Fachwissen effektiv zu verbinden, um einen wirkungsvollen Unterricht zu entwerfen und durchzuführen. Nach dem TPACK-Modell ist es für die erfolgreiche Integration digitaler Medien in den Unterricht, der auf fachlich korrekte Lernziele abzielt, unerlässlich, auch über fundiertes Inhaltswissen zu verfügen.

Zwei Beispiele aus dem Religionsunterricht:

Sie führen in Ihrer Lerngruppe eine digitale Bibel-App ein, die es ermöglicht, die Bibel nach von Ihnen vorgegebenen Schlagworten zu durchsuchen. Nach dem TPACK-Modell ist es wichtig, dass Sie nicht nur die technischen Funktionen der App beherrschen, sondern auch Inhaltswissen über die biblischen Texte besitzen. Wenn Sie z. B. die App verwenden und Verse isoliert ohne historischen und/oder theologischen Kontext präsentieren, kann dies zu oberflächlichen oder fehlerhaften Einsichten führen und die Bedeutung der Texte verzerren.

Für die Schaffung einer spirituellen Atmosphäre beim Anfangsritual oder besonderen Momenten im Religionsunterricht (z. B. einer Meditation) sind analoge Elemente wie Kerzenlicht oft wirkungsvoller als digitale Medien, da sie einen emotionalen, ganzheitlichen, verlangsamten Zugang erleichtern.

Übrigens - besonders sympathisch an diesem Modell: Es berücksichtigt auch mangelnde technologische Ausstattung. Es kann damit also auch begründet werden, weswegen keine Integration von Technologie in den Unterricht erfolgt ... 😉

Das TPACK-Modell (Punya Mishra, Matt Koehler)

(Technological Pedagogical Content Knowledge)

In der Schnittmenge der drei Kreise findet sich die technologisch-pädagogisch-inhaltliche Kompetenz, die Lehrpersonen zur Auswahl von zum Inhalt passenden Technologien & Methoden befähigt.

Um die einzelnen Dimensionen durchdringen zu können, hier ein Fragenkatalog zu den einzelnen Kompetenzbereichen:

Bei Interesse: Ein aus dem TPACK-Modell hervorgehendes Modell einer universitären Arbeitsgruppe aus Deutschland finden Sie in Dokument 2 auf der TaskCard (S. 49).

Auf S. 311 finden Sie die Anregung, das Modell umzuformulieren in MPACK, um zu verdeutlichen, dass mit dem Begriff Medien nicht nur technologische, sondern auch analoge Medien (Buch, je nach Verständnis auch die Lehrkraft etc.) gemeint sind. Dass der Begriff Medien mehr mit digital als mit analog assoziiert wird, könnte darauf hindeuten, wer in diesem Diskurs die Deutungshoheit innehaben könnte: "Im deutschen, aber auch im internationalen wirtschaftlichen, bildungs- und wissenschaftspolitischen Raum herrscht derzeit eine Asymmetrie, die analoge und digitale Lernwege nicht gleichbehandelt, sondern diejenige Praxis Wissenschaft und Weiterbildung bevorzugt, bei deren Umsetzung digitale Bildschirmmedien zum Einsatz kommen" (Quelle: Dokument 2 auf S. 314-315). Der Bildungssektor wird als Markt für Tech-Anbieter (Microsoft, Google etc.) zunehmend attraktiv. Dies muss aufmerksam beobachtet und reflektiert werden, da hier nicht nur pädagogische Aspekte, sondern auch Fragen des Datenschutzes, der Abhängigkeit von großen Konzernen und der langfristigen Kontrolle über Bildungsinhalte eine Rolle spielen!

Um zu guter Letzt wieder zum TPACK-Modell zurückzukommen:

- ein Beispiel für TPACK im Biologieunterricht finden Sie hier in der Tabelle

- weitere konkrete Beispiele für die einzelnen Dimensionen (118-119)

Nun wissen Sie, welche Kompetenzen Ihnen dabei helfen, einen zielführenden und für Ihre SuS lebensförderlichen Unterricht zu entwerfen bzw. Ihre bestehenden Konzepte anzupassen und sind sicherlich neugierig 🤓 darauf, wie es um Ihre eigenen Kompetenzen steht.

Starten Sie voller Zuversicht, Tatkraft, Offenheit, Neugierde und Experimentierfreude ins nächste Kapitel und testen sich selbst! Sie werden sehen: Mit dieser Haltung lässt sich die Dynamik der heutigen Welt leichter bewältigen und Sie werden damit auch Ihre SchülerInnen anstecken. 😃

Weitere Publikationen

August

2025

February

2023

February

2022

January

2021